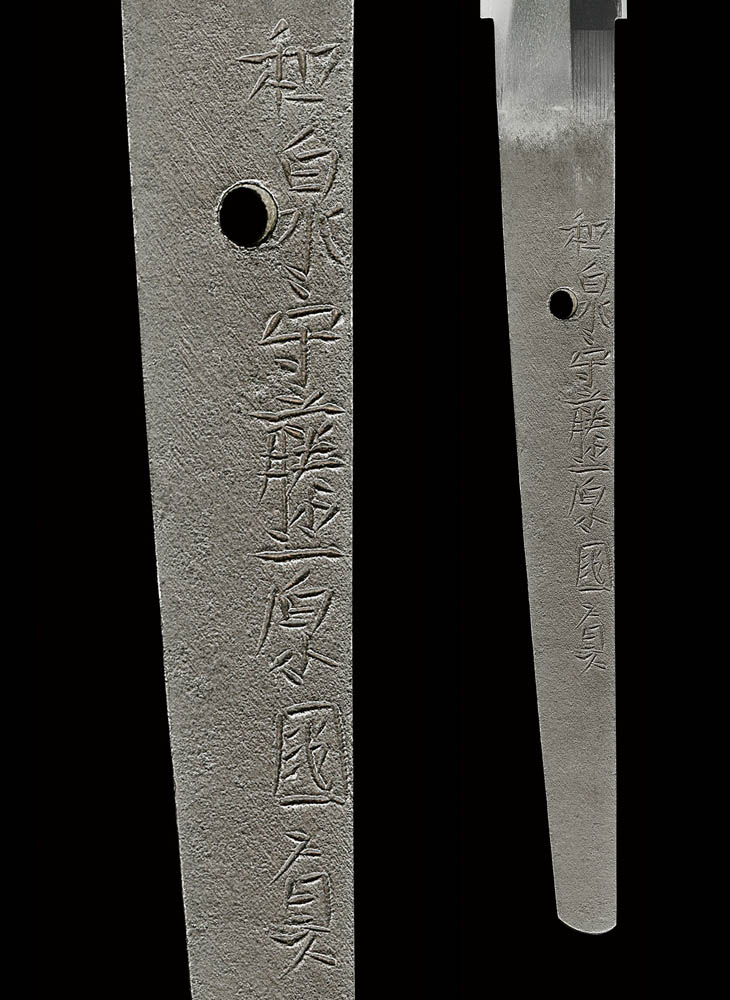

刀 和泉守藤原国貞

(いずみのかみふじわらくにさだ)

Katana:Izuminokami Fujiwara Kunisada

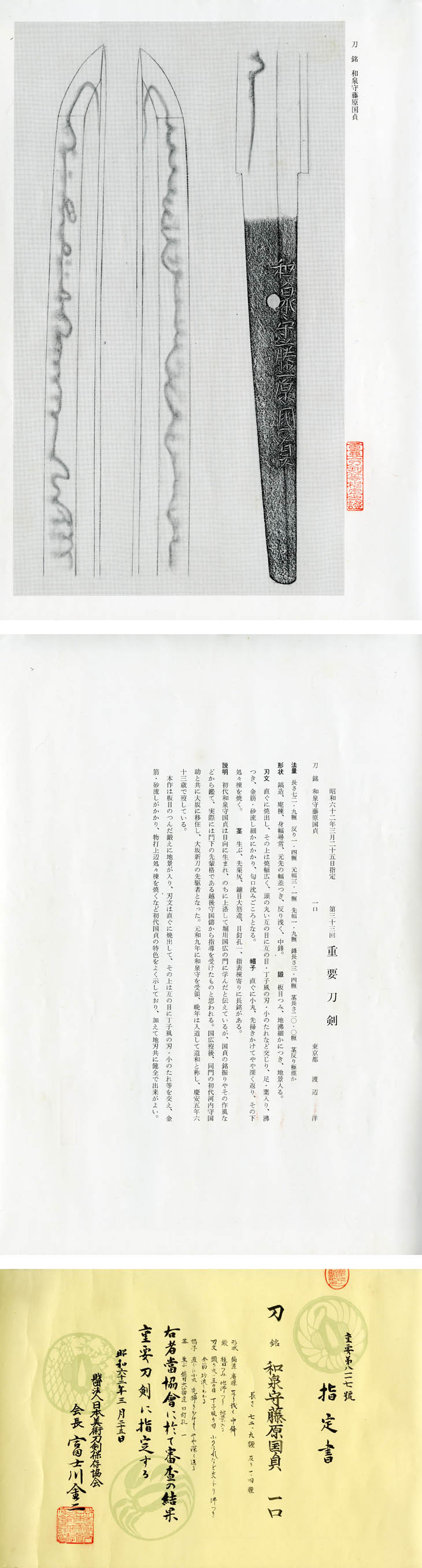

新刀・摂津 江戸初期 大業物

第三十三回重要刀剣指定品

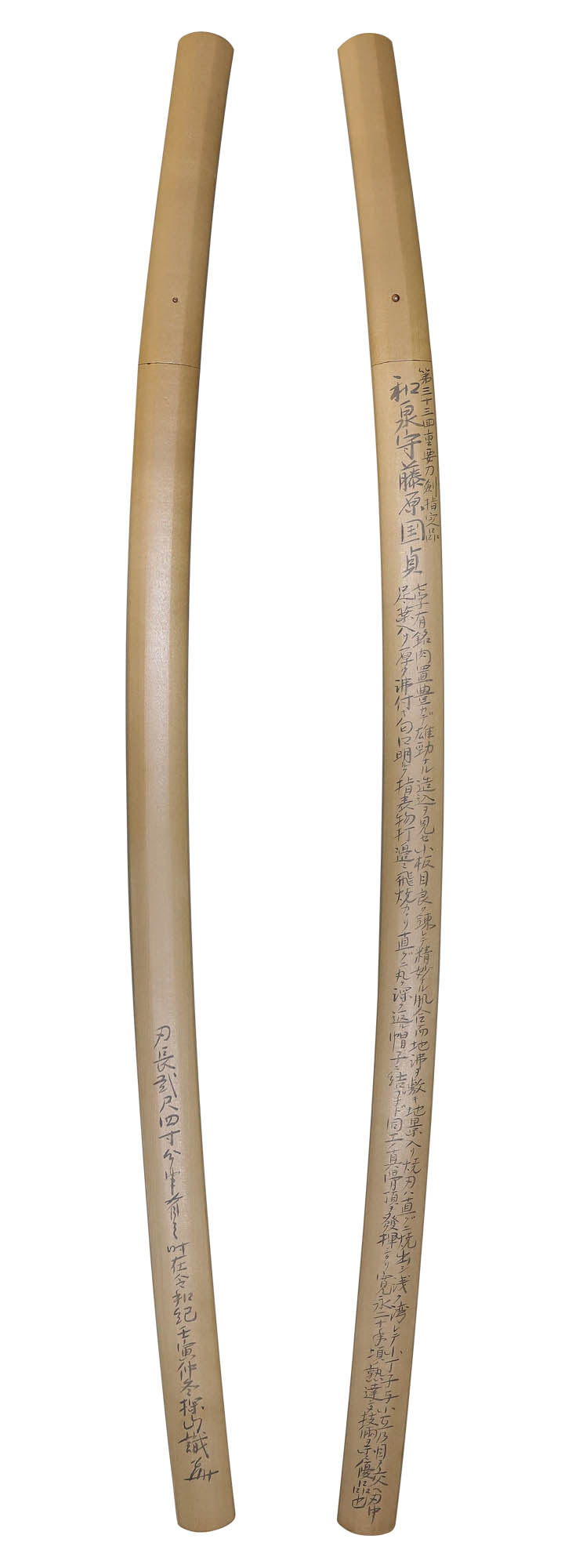

探山先生鞘書き有り

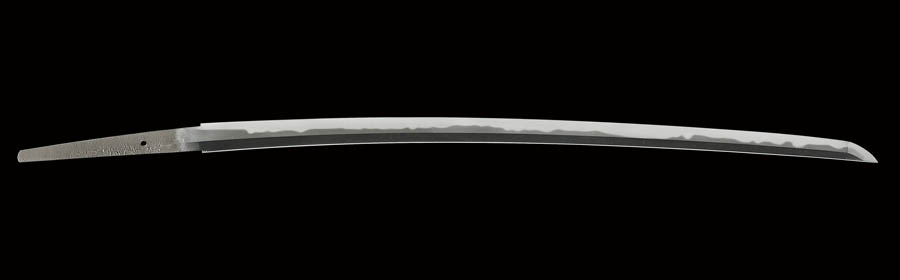

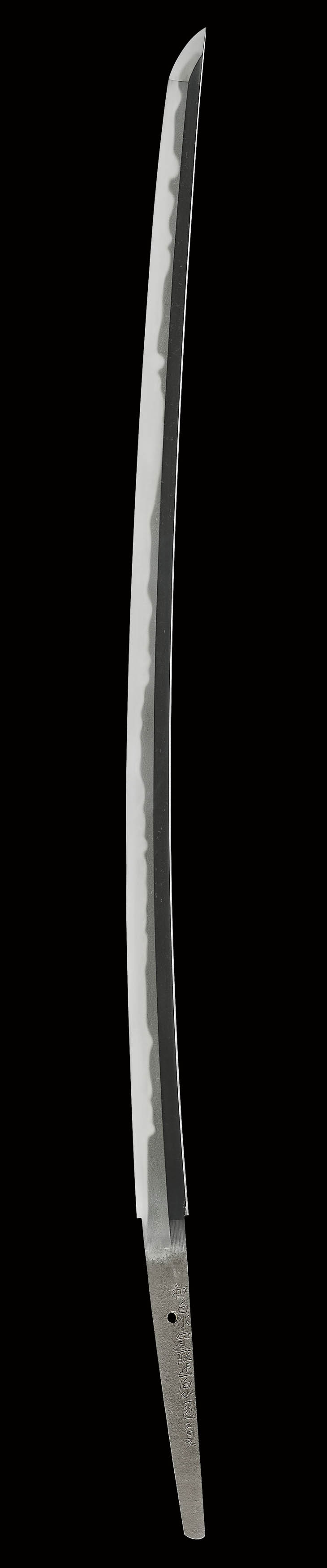

刃長:72.9(二尺四寸一分弱) 反り:1.4 元幅:3.23

先幅:2.07 元重ね:0.71 先重ね:0.47 穴1

【コメント】

親国こと初代和泉守国貞の重要刀剣、華やかな典型乱れ刃、同工壮年最良期の傑作です。

和泉守国貞は、天正十八年、日向国に生まれ、後に上洛して同郷の堀川国廣門下に入りましたが、直接的には、同門兄弟子に当たる、越後守国儔に学んだと考えられています。慶長十九年、国廣が没すると、同門の初代河内守国助と共に大坂へ移住し、元和九年、『和泉守』を受領、晩年には入道して、道和と称したとも伝えています。『大坂新刀の祖』であり、井上真改の父であることから『親国貞』とも呼ばれます。慶安五年、六十三歳で没。銘振りは、受領前は、『摂州住藤原国貞』、受領後は、『和泉守藤原国貞』銘が多く、年紀作は僅少ですが、その銘振りによって大体の年代が分かります。年紀の上限は、『元和七年八月』、下限は、『寛永二十一年二月』となります。体調を崩して隠居した正保以降、慶安五年に没するまでの約八年間は、門人の下総守国義、山上播磨守国隆、子真改などの代作代銘になります。

本作は昭和六十二年(一九八七)、第三十三回の重要刀剣指定品、寸法二尺四寸一分弱、均整の取れた美しい刀姿で、地刃すこぶる健全です。

元先身幅の差がやや付いた姿は、寛文新刀と同様ですが、先反り深めに付いた点が異なります。これは寛永期(一六二四~四四)にまま見られるスタイルで、寛永新刀とも呼ばれます。同時期、江戸の和泉守兼重等にも同様のスタイルが見られます。

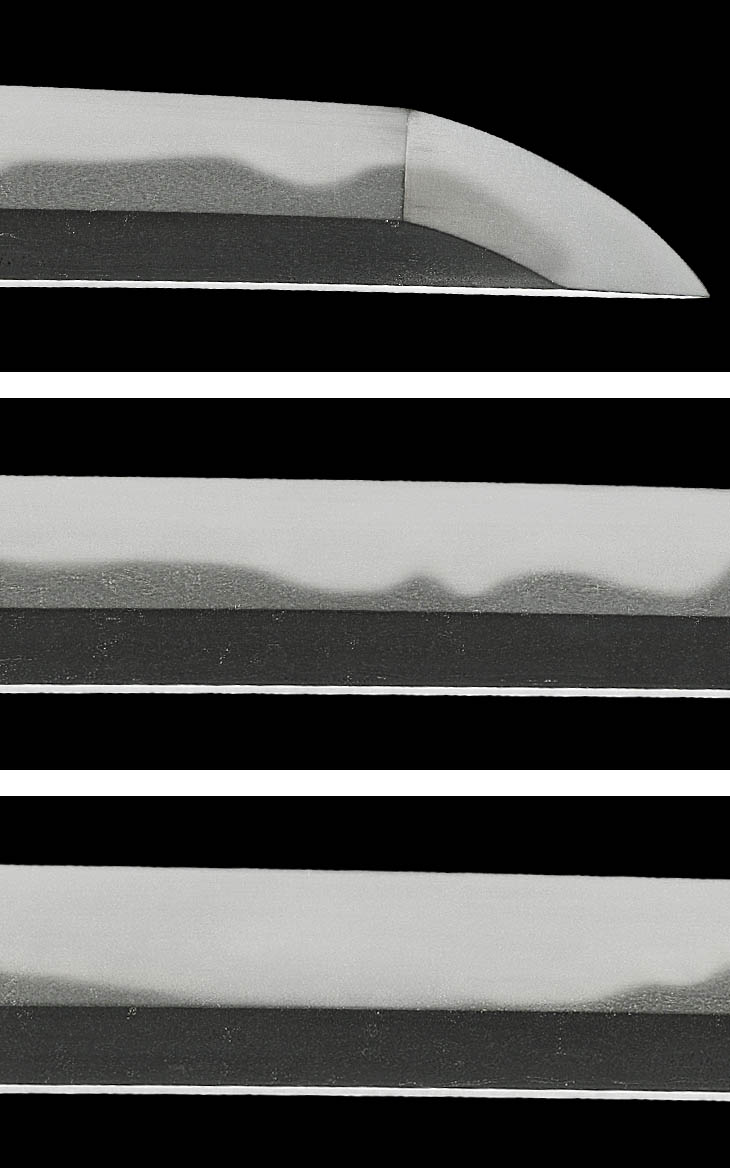

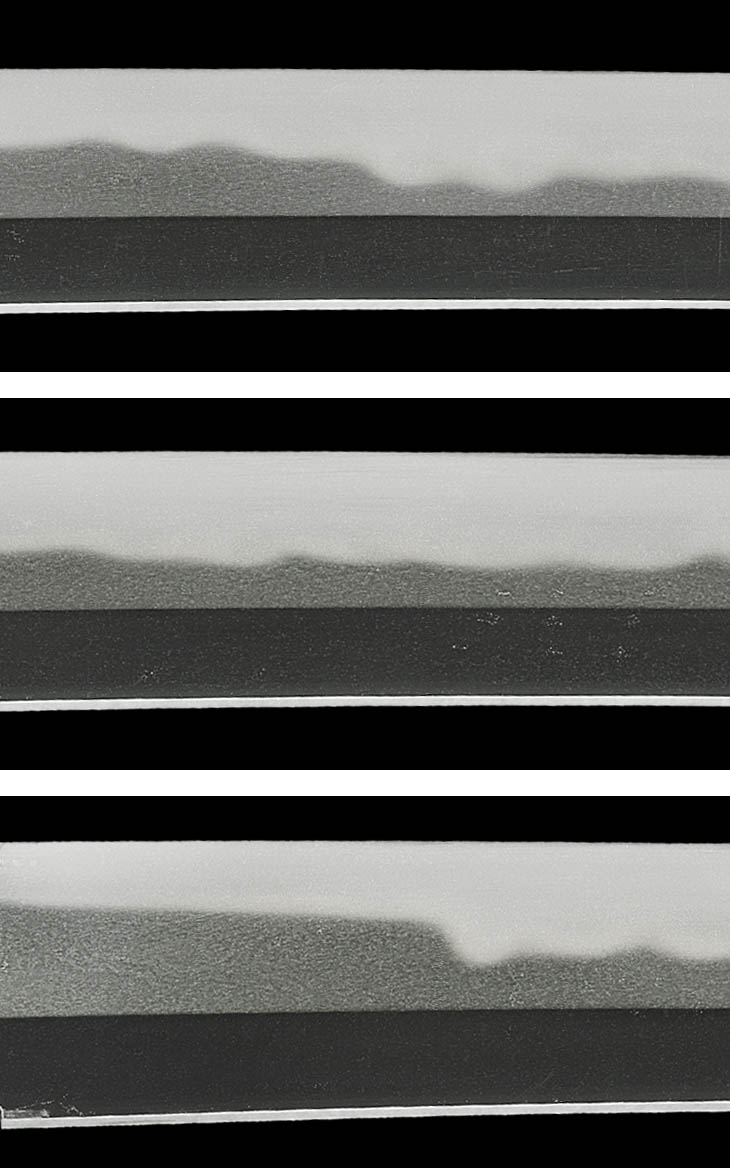

年紀はありませんが、鞘書きにもあるように寛永二十年頃、同工五十代前半の円熟期に当たります。 小板目に板目、杢目を交えて良く練られた地鉄は、地景をふんだんに交え、ややザングリとした美しい鍛えで、直調の穏やかな大坂焼き出しから始まる焼き刃は、互の目乱れを主体とし、頭の丸い互の目、丁子風の刃、小互の目を交え、刃縁明るく冴え、刃中互の目足入り、繊細な金筋、砂流し掛かる出来で、所々鎬に掛かる程華やかです。物打ち付近には飛び焼き、棟焼きが入るなど、随所に同行の手癖が良く示されています。

大坂新刀の祖、和泉守国貞がその本領を遺憾なく発揮した円熟期集大成の一振り、新刀重要ですから欠点が見当たりません。素晴らしい親国です。

お買いものガイド