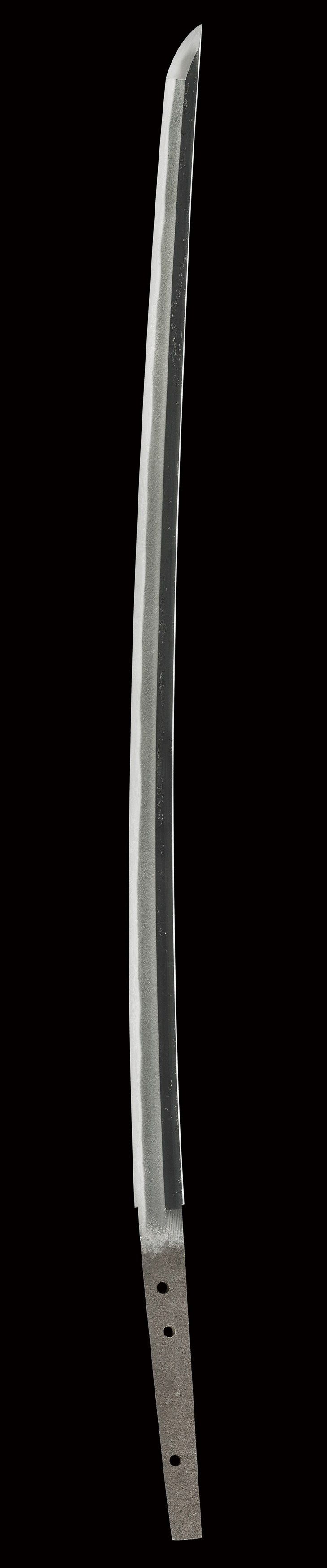

刀 千手院(無銘)

(せんじゅいん)

Katana:Senjuin(Mumei)

古刀・大和 鎌倉後期

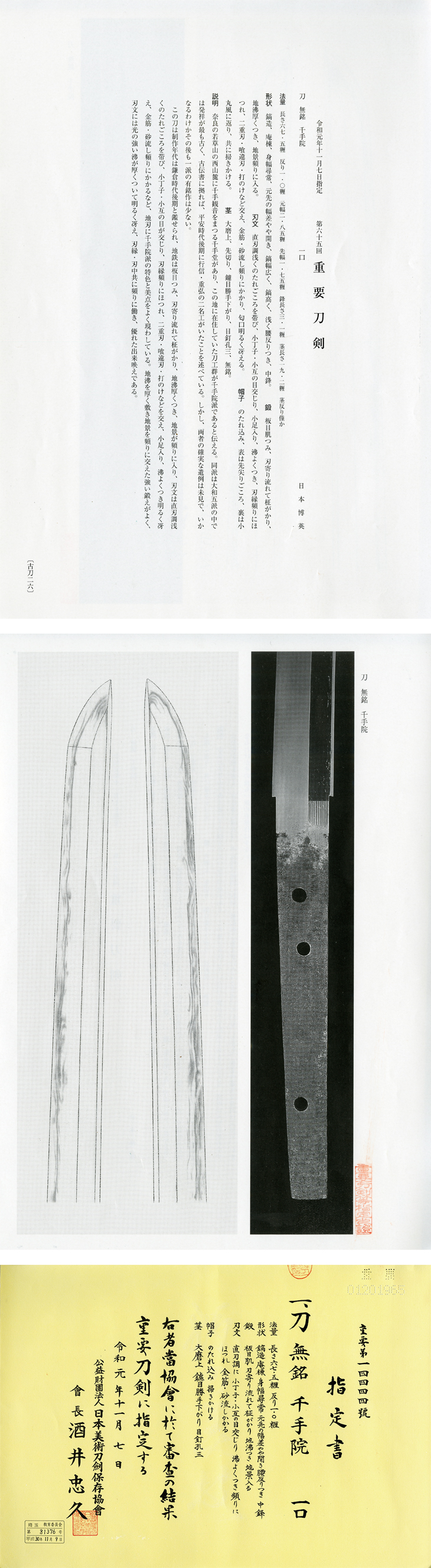

第六十五回重要刀剣指定品

探山先生鞘書き有り

刃長:67.5(二尺二寸三分弱) 反り:1.0 元幅:2.90

先幅:1.86 元重ね:0.76 先重ね:0.49 穴3

【コメント】

千手院(無銘)の重要刀剣、鎌倉後期作、地刃の烈しい沸の働き、同派中出色の出来映えを見せる会心作です。

千手院一派は、大和五派の中で最も歴史が古く、かつて若草山(現奈良公園東端に位置する山)の西山麓に千手谷と呼ばれた地があり、この付近に実在した僧院に従属した一派であったことから、この呼び名が付いたとされます。古伝書などでは、平安後期とも云われる行信、重弘を初祖として挙げていますが、確実な在銘品は皆無で、鎌倉初期になって『千手院』、『大和国住人重行』などの在銘確実な太刀が見付かっています。以降南北朝期までが同派の最盛期に当たり、重永、行吉、行正、力直、定重、力王、国吉、義弘などの名工が輩出されました。また同派からは、鎌倉末期に龍門延吉一派、南北朝期には美濃赤坂千手院一派が分派して、それぞれ繁栄しています。

作風は、造り込み、地鉄等には大和物全般の特色を示しながら、焼き刃が細かに複雑に乱れるなど、大和物らしからぬ多彩な変化となるのが同派の最大の見所になっており、特に無銘極めの作にはまま見られます。

本作は令和元年(二〇一九)、第六十五回の重要刀剣指定品、大磨り上げ無銘ながら、『千手院』の極めが付されています。

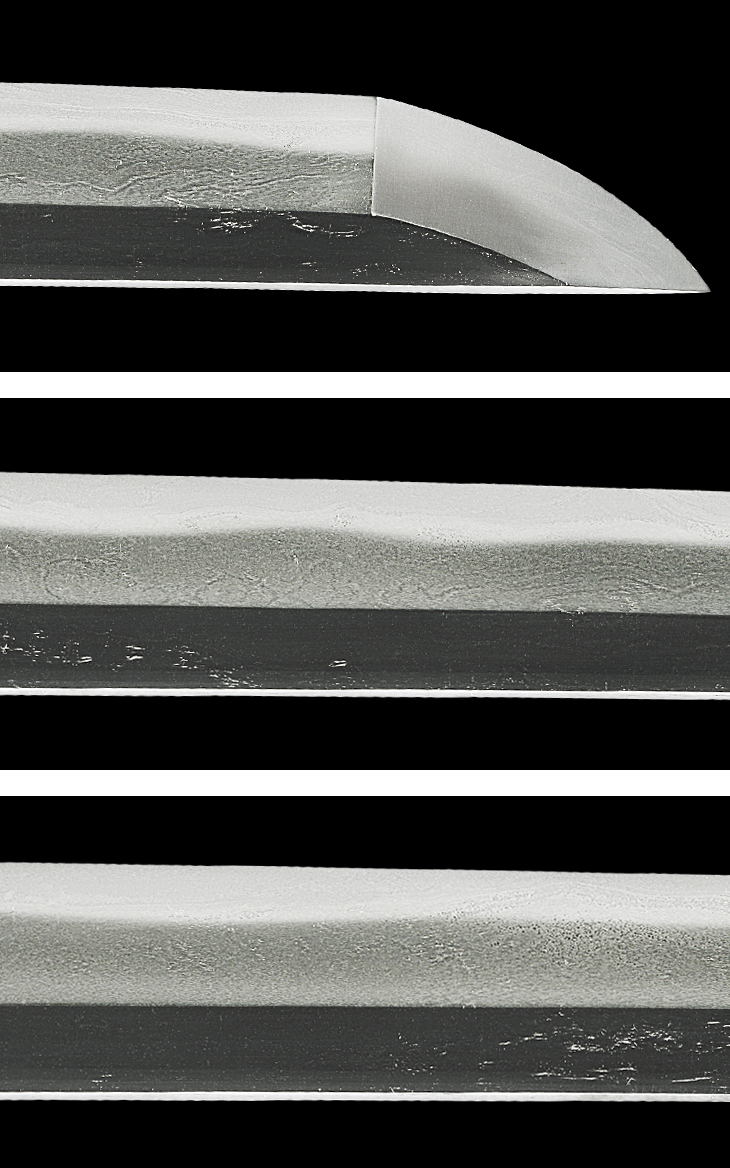

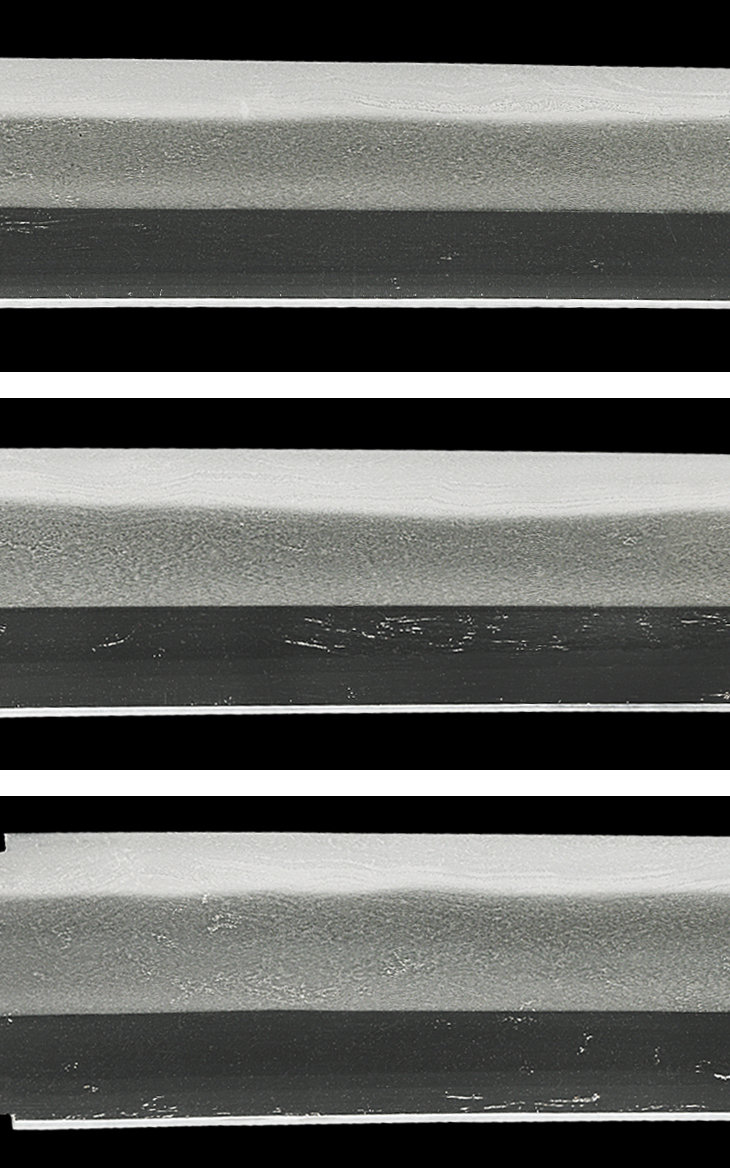

寸法二尺二寸三分弱、鎬すこぶる高く、反りやや浅めに付いた上品なスタイル、図譜にも記載されているように、鎌倉後期作と鑑せられる一振りながら、地刃は元から先まですこぶる健全です。 小板目に板目、杢目を交えて良く詰んだ精良な地鉄は、刃寄り柾目が波状に流れ、地沸微塵に厚く付き、地景繁く入り、沸映りが立っています。

直刃湾れ調で小丁子、小互の目交じりの焼き刃は、刃縁沸厚く付いて明るく冴え、ほつれ、二重刃、打ちのけ、食違い刃頻りに掛かり、刃中金筋、砂流し烈しく掛かっています。特に刃中の煌めくような沸の変化は素晴らしいものがあります。

図譜にも、『地景を頻りに交えた強い鍛え、光りの強い沸が厚く付いて明るく冴えた刃文など、地刃に千手院派の特色と美点が良く示された優れた出来映えである。』とあります。

少し反りが伏せ気味になっていますが、これは大変良く出来た千手院、研ぎも素晴らしいです。これは強くお薦め致します。

これまでの千手院の常識を覆すような千手院、これは見応えがあります。

お買いものガイド