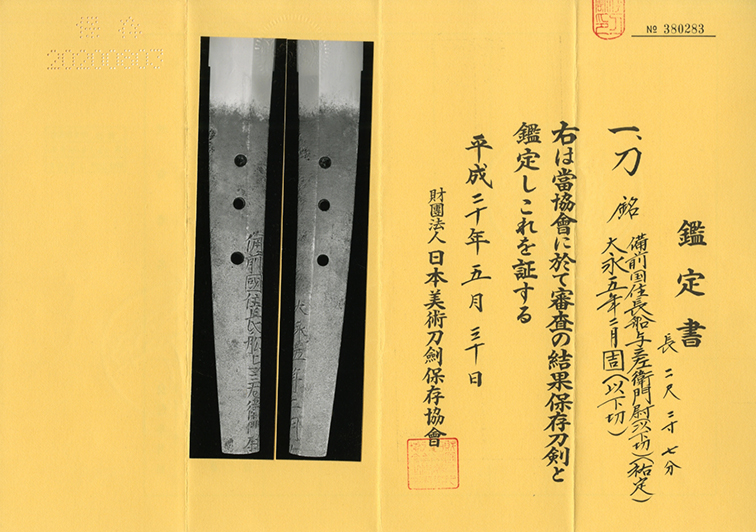

刀 備前国住長船与三左衛門尉(以下切)(祐定)

(びぜんのくにじゅうおさふねよさざえもんのじょう)

大永五年二月吉(以下切)(一五二五)

Katana:Bizennokuniju Osafune Yosazaemonnojo

古刀・備前 室町末期 最上作 大業物 拵え付き

保存刀剣鑑定書付き

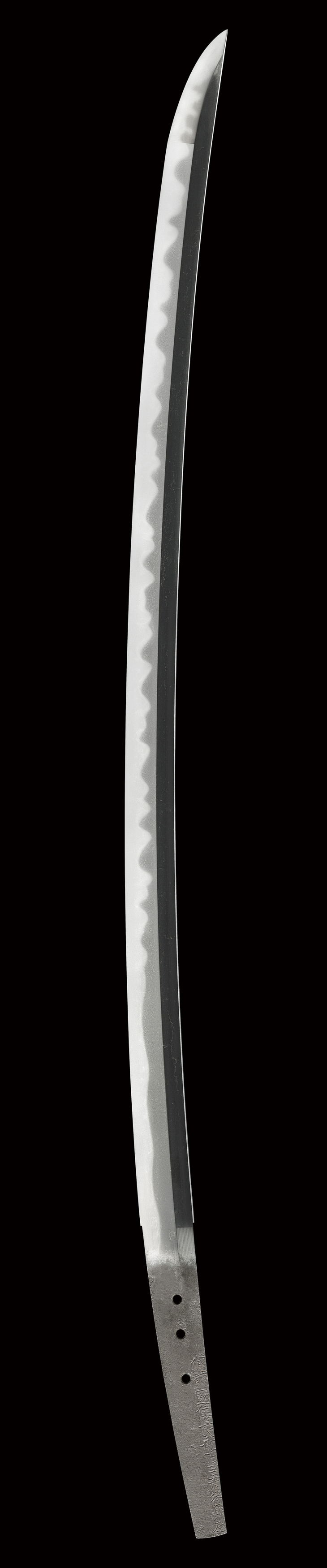

刃長:68.8(二尺二寸七分) 反り:1.9 元幅:3.12

先幅:2.50 元重ね:0.67 先重ね:0.40 穴3

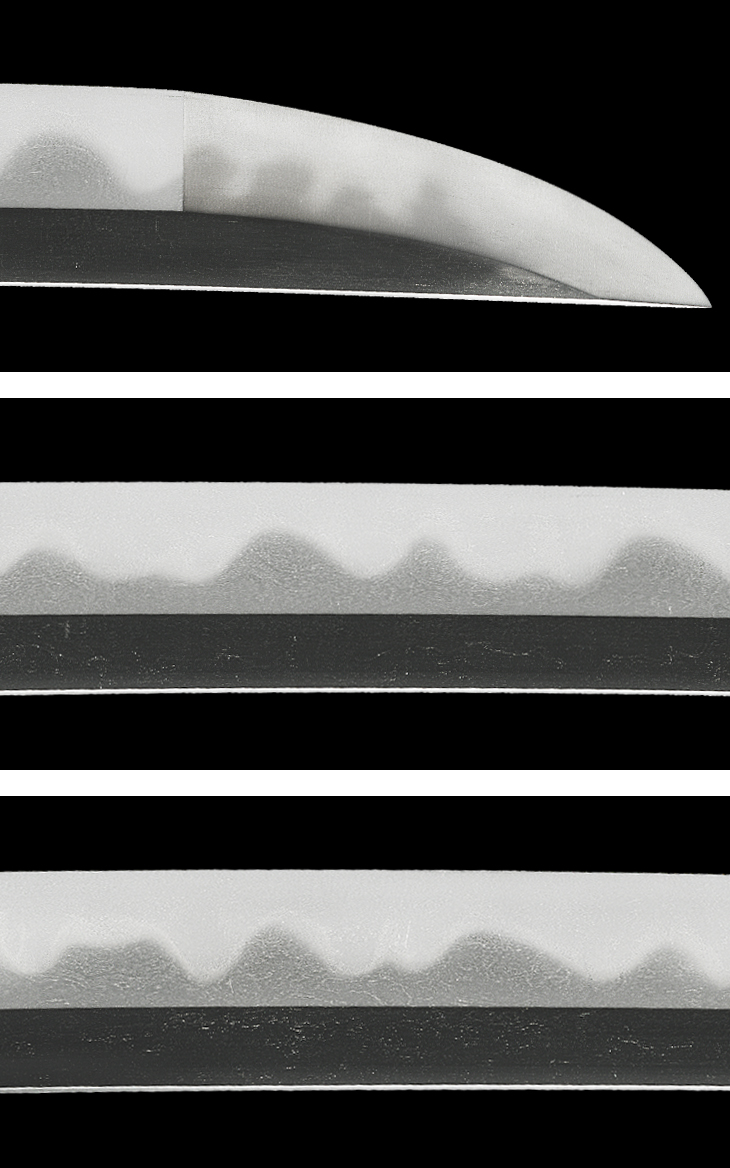

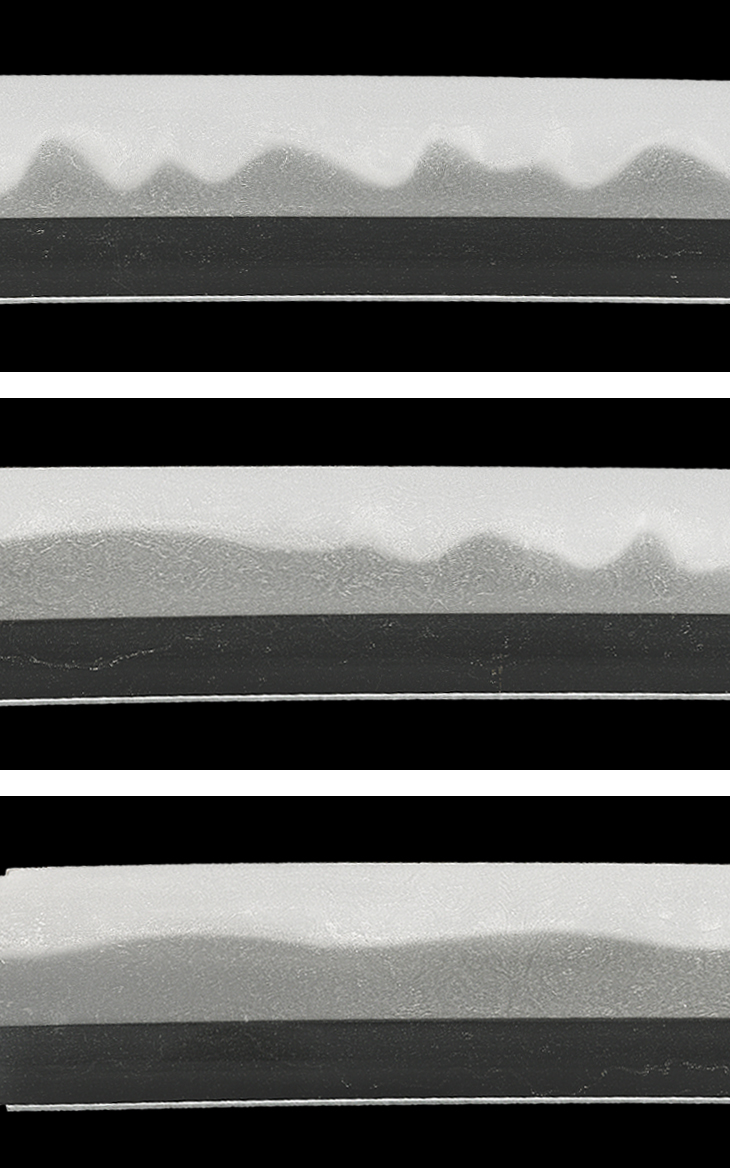

鎬造り、鎬高く庵棟低い、大切っ先。 鍛え、板目に杢目を交えて良く詰み、地沸厚く付き、細かな地景が繁く入り、地鉄概ね精良。 刃文、複式互の目丁子乱れ主体で、腰元は湾れ交じり、刃縁小沸良く付いて明るく締まり気味となり、刃中葉、小足入り、僅かに金筋、砂流し掛かる。 帽子、乱れ込んで焼き深く、良く沸付き、先僅かに掃き掛け返る。 茎磨り上げ、先切り、鑢切り。 銅に金着せ二重ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

数多輩出された末備前鍛冶の中では、祐定を名乗る刀工が特に多く、古刀期だけで八十余名を数えます。その中でも、名実共に筆頭に挙げられるのが、本工の与三左衛門尉祐定です。

同工は、彦兵衛尉祐定の子で、応仁元年(一四六七)生まれ、年紀作に見る活躍期は、文亀(一五〇一~〇四)から天文十年(一五四一)頃まで、翌十一年、七十六歳没と伝わります。

作風は、代表的な腰開きの複式互の目乱れを始めとして、互の目丁子、直刃、湾れ、皆焼、互の目の先が割れて蟹の爪状になったいわゆる『蟹の爪刃』もあります。

作風、時代を問わず、比較的ムラなく出来優れるのが与三左衛門尉であり、それが『末備前鍛冶の最高峰』と呼ばれる所以です。

本作は、貴重な俗名年紀入り、大永五年は同工五十九歳の頃、同工円熟期に当たる会心作です。

一番下が生ぶ穴で一寸程磨り上がっていますが、寸法二尺二寸七分、大切っ先で元先身幅の差が少ない勇壮な姿は、大変魅力的です。

板目に杢目を交えて良く詰んだ精良な地鉄は、細かな地景が繁く入り、複式の互の目丁子乱れ主体の刃は、腰元は湾れ交じり、刃縁明るく締まり気味となり、刃中葉、小足入り、僅かに金筋、砂流し掛かるなど、刃は典型、地鉄も良い、地刃もすこぶる健全ですので、これで生ぶなら100%重要刀剣に指定されたでしょう。

鉄質良く、出来の良い末備前物をお求めならば、本作を強くお薦め致します。

末備前筆頭鍛冶の名に恥じない会心作、改めて与三左衛門尉の高い技量を再確認出来る優品です。