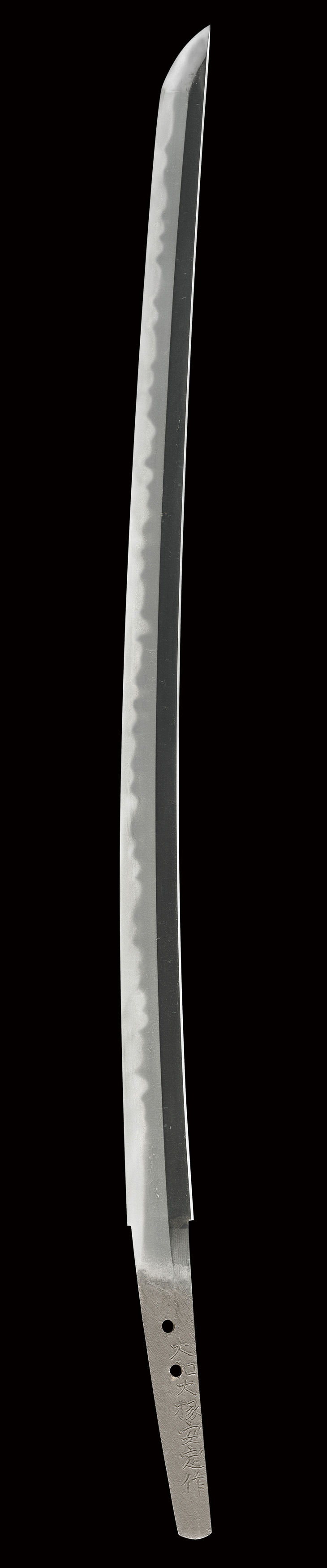

脇差し 大和大掾安定(前期紀州打ち)

(やまとだいじょうやすさだ)

Wakizashi:Yamatodaijo Yasusada

新刀・紀伊 江戸前期 良業物 拵え付き

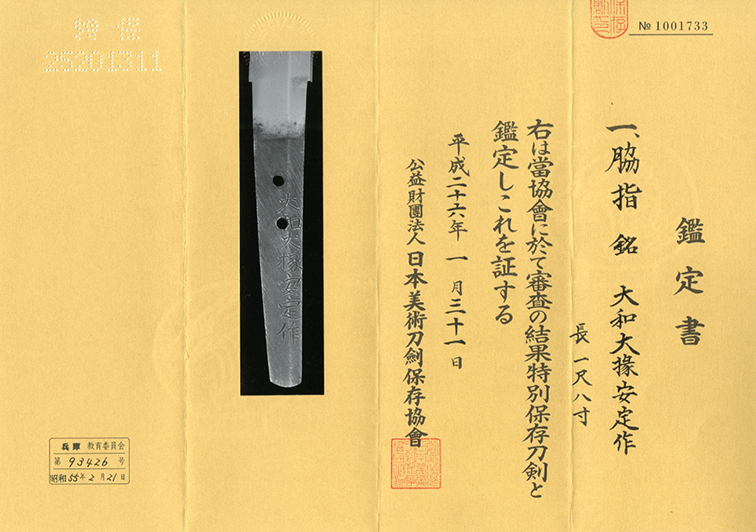

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:54.6(一尺八寸強) 反り:1.0 元幅:3.00

先幅:2.01 元重ね:0.66 先重ね:0.57 穴2

鎬造り、鎬尋常庵棟低め、中切っ先。 鍛え、小板目肌やや沈み勝ちに詰み、所々流れ心に肌立ち、地色やや黒み勝ち、地沸厚く付き、地景入り、地鉄良好。 刃文、互の目乱れ主体で、角張った刃、小互の目、やや箱掛かった刃、丁子風の刃を交え、刃縁良く沸付いて匂い深く明るく冴え、細かな飛び焼き、島刃掛かり、刃中金筋、砂流し掛かる。 帽子、湾れ込んで、先僅かに掃き掛け返る。 茎生ぶ、先栗尻、鑢大筋違い。 銀ハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

脇差拵え(全長82 江戸後期 鞘 黒に赤茶の変わり塗 こじり、鉄地鍬型金象嵌、唐草に桐図 小柄、素銅研磨地、容彫色絵、虎図 下げ緒、卯の花 柄 親鮫に卯の花柄巻き 縁頭、赤銅魚子地高堀色絵、秋草に鳥の図 目貫、素銅地容彫色絵、秋草に茸の図 鍔 鉄地くりこみ木瓜形、毛彫金布目象嵌、松枝図)付き。

【コメント】

安定は、元和四年(一六一八)生まれ、名を富田宗兵衛と言います。その出自に付いて、古くは、越前出身で、越前下坂系鍛冶とも云われてきましたが、近年の研究では、紀州石堂系鍛冶であることが分かってきました。同派代表鍛冶である土佐将監為康、備中守康廣などと同様に富田姓であることなどを理由としており、江戸中期の刀剣研究家、鎌田魚妙(かまたなたえ)が記した『新刀弁疑』にも同様の記載があります。初め大和大掾を受領、その後、慶安初年頃には江戸へ出て 和泉守兼重に学んだとする説が有力です。また慶安二年の作では、『大和守安定』と切っているため、この間に大和守へ転じたものと考えられます。

年紀作は僅少ですが、慶安から延宝頃までの作が現存しており、万治頃が大成期とされています。

作風は、湾れに互の目を交えて、湾れが角張るような出来が多く、次いで互の目を主体とした乱れ刃、稀に直刃基調の作も見られます。

本作は、貴重な大和大掾銘、紀州打ちと鑑せられる一振り、年紀がありませんが、江戸出る前、正保末年頃の作かと思われます。

出来も、互の目乱れ主体で、角張った刃、小互の目、やや箱掛かった刃、丁子風の刃を交えるなど、普段の湾れがやや角張って互の目足入る出来とは趣が異なります。

地刃健全、大きな疵もありません。大和大掾銘は、本誌初掲載、この作風も、刀剣コレクションとしては、確実に押さえるべきかと思います。