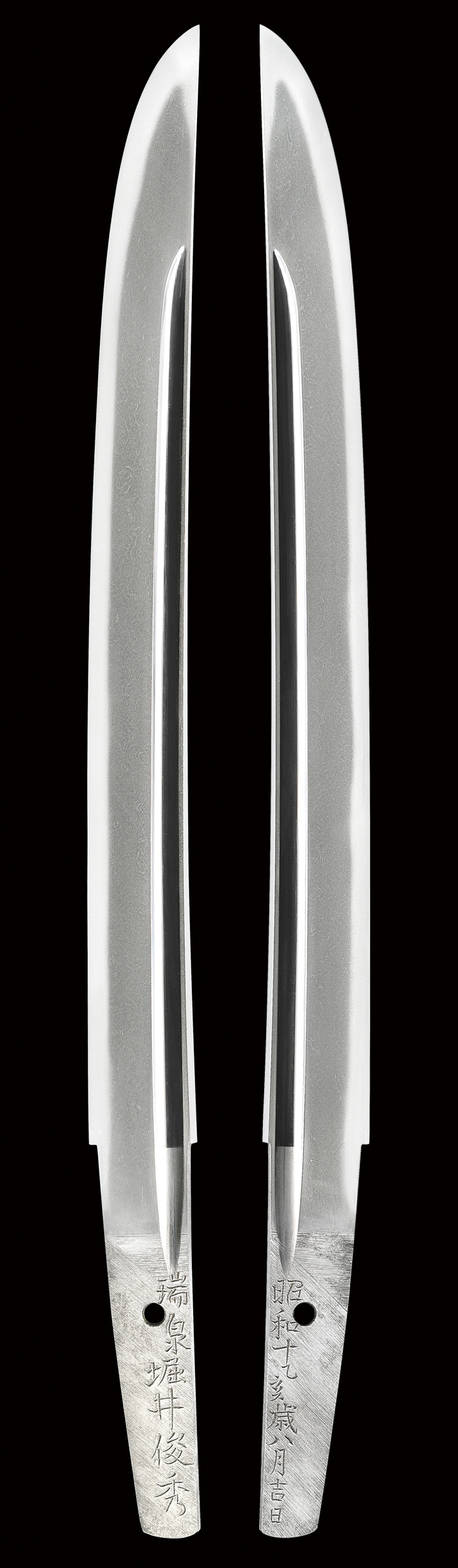

脇差し 瑞泉堀井俊秀

(ずいせんほりいとしひで)

昭和十乙亥歳八月吉日(一九三五)

Wakizashi:Zuisen Horii Toshihide

現代・北海道 拵え付き

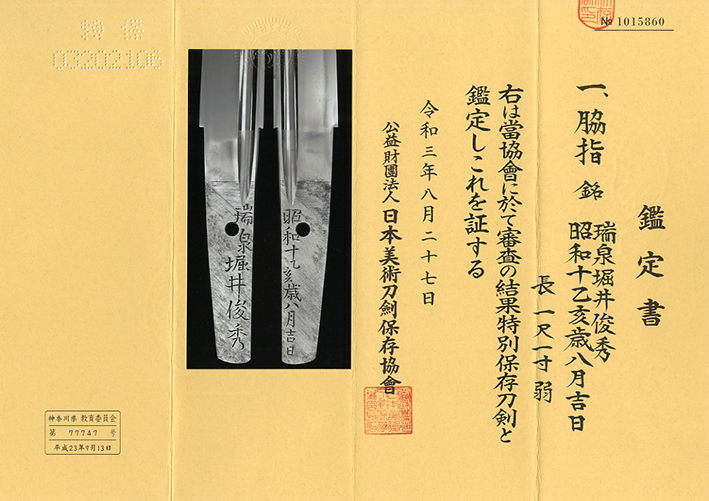

特別保存刀剣鑑定書付き

刃長:33.3(一尺一寸弱) 反り:僅か 元幅:3.17 元重ね:0.70 穴1

平造り、三つ棟低め。 表裏共に棒樋をハバキ下で掻き流す。 鍛え、板目に杢目、流れ肌を交え、所々大模様に肌立ち、地沸厚く付き、地景繁く入り、地鉄概ね精良。 刃文、直調で、刃縁良く沸付いて匂い深く、やや沈み勝ちに締まり、刃中所々喰違い刃交じる。 帽子、直調で掃き掛け小丸に返る。 茎生ぶ、先浅い栗尻、鑢化粧大筋違い。 銅に銀着せハバキ。 時代研磨。 白鞘入り。

【コメント】

堀井秀明は、徳田兼吉と言い、明治十九年、滋賀県滋賀郡下阪本(しもさかもと)村に生まれ、明治三十七年、堀井胤明門人となり、上京して東京高輪の鍛刀所で学び、『兼明』と銘じました。明治四十四年には胤明の娘婿となり、堀井家の三代目を継ぎ、大正二年に『秀明』と改銘しました。大正七年、『日本製鋼所室蘭工業所』へ入社、義父胤明と共に北海道へ渡りました。昭和八年十二月、皇太子ご生誕により、『明仁親王』と命名されると、『明』の字を用いることをはばかって、翌九年一月から『俊秀』と改めました。昭和十八年十月、五十八歳で没。

元帥刀作者としても有名な俊秀ですが、その知名度を一躍全国区にしたのは、やはり『三笠刀』です。『三笠刀』とは、日本水交社の依頼によって、昭和三年一月~同七年五月までの間、戦艦三笠の砲身残鉄を使用して作られた特注品。

本作は、昭和十年、同工五十歳の頃の作、秀明から俊秀へ改銘した翌年の作、寸法一尺一寸弱、身幅、重ねしっかりとした勇壮な平脇差しです。

所々大模様にざんぐりと肌立つ地鉄、刃縁やや沈み勝ちに締まり、刃中所々喰違刃交じるなど、地刃の雰囲気は、堀川国廣の晩年『堀川打ち』を思わせます。

地刃に古色があって味わい深い一振り、特別保存鑑定がピシッと付いた良品です。