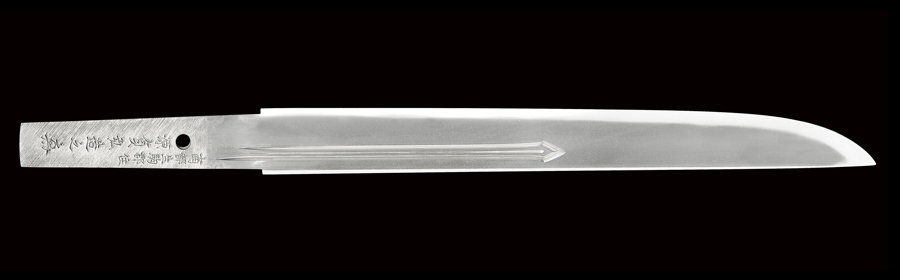

短刀(国宝名物桑山保昌写し)

南都生駒郡住源貞弘造之(花押)

(なんといこまぐんじゅうみなもとのさだひろこれをつくる)

昭和癸丑年仲秋(昭和四十八年)(一九七三)

Tanto:Nanto Ikomagunju Minamotono Sadahiro

現代・奈良

刃長:28.5(九寸四分強) 反り:なし 元幅:3.14 元重ね:0.71 穴1

平造り、三つ棟高い。 表は素剣、裏は変わり菖蒲樋をハバキ下で掻き流す。 鍛え、柾目波状に強く流れて上品に肌立ち、地色やや黒み勝ち、地沸厚く付き、地景繁く入り、地鉄概ね精良。 刃文、直湾れ調で小互の目交じり、刃縁小沸付いてやや沈み勝ちとなり、一部荒沸付いて湯走り、ほつれ掛かる。 帽子、直調で沸付き、先烈しく掃き掛け焼き詰め風。 茎生ぶ、先極めて浅い栗尻、鑢化粧大筋違い。 銀に金着せ二重ハバキ。 時代研磨(薄サビ有り)。 白鞘入り。

【コメント】

貞弘は、喜多弘と言い、大正十一年生まれ、現在の奈良県生駒郡安堵町の出身で、昭和十四年に月山貞勝に入門、月山貞一の弟弟子に当たります。隣町である斑鳩町法隆寺近くに工房を構え鍛刀、昭和四十六年、奈良県無形文化財に認定されました。

相州伝、大和伝を得意とし、鎌倉期、南北朝期の名工、名物の写し物も数多く残しています。

本作は、昭和四十八年、同工五十一歳の頃の作、天下の名短刀、国宝『名物桑山保昌』写しです。

出来は勿論のこと、茎仕立て、三ッ棟、表裏の樋等々、本歌に忠実に再現しています。

僅かに湾れる直刃調の焼き刃は、焼き出し付近のみ小互の目を焼き、先に行く程焼き幅を広く取り、刃沸も先に行く程強く、特に物打ちから上は烈しく掃き掛けて、帽子のカーブに沿って、湯走り状となった烈しい沸筋が、強い柾流れとなっています。一見ブツ切りにしたかのように見える茎尻が、保昌一派の生ぶ茎です。

また本歌(寸法八寸五分)よりも、一回り二回り大きいサイズ感で再現してあるため、迫力満点の短刀に仕上がっています。

月山一門の巧手、喜多貞弘の真骨頂と言える自信作、古作大和写しの代表作と成り得る逸品です。