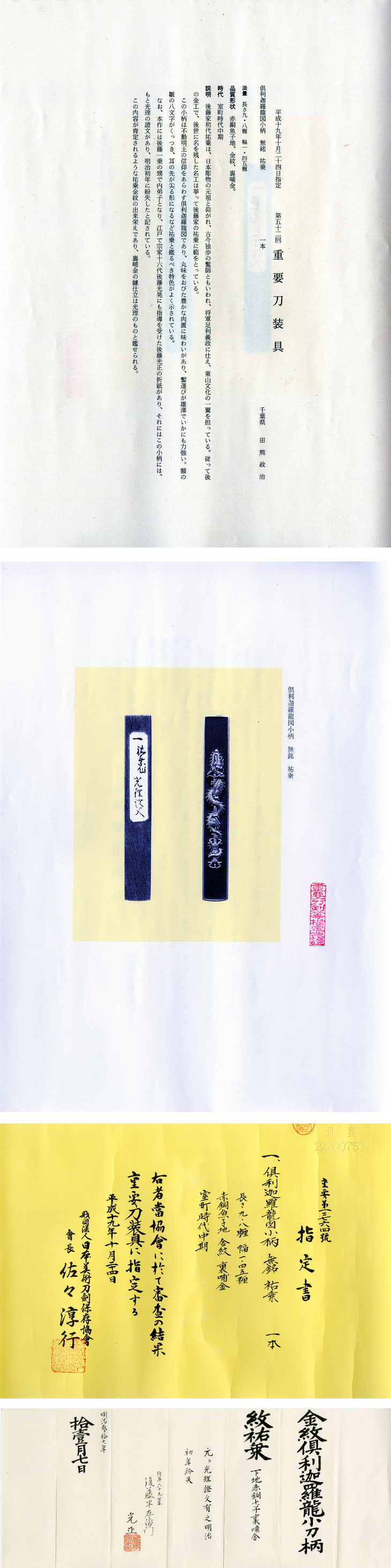

小柄:倶利伽羅龍図

無銘祐乗

Kozuka:Kurikararyu Zu

室町中期

第五十三回重要刀装具指定

縦67.4 横58.3 厚2.5 重78g

【コメント】

赤銅魚子地 金紋 裏哺金

図譜

「後藤家初代祐乗は、日本彫物の元祖と仰がれ、古今独歩の鏨師とも言われ、将軍足利義政に仕え、東山文化の一翼を担っている。

従って後の金工で、後世に名を残した名工は挙って後藤家の祐乗に範をとっている。 この小柄は不動明王の信仰をあらわす倶利伽羅龍図であり、丸味をおびた豊かな肉置に味わいがあり、鏨運びが雄渾でいかにも力強い。額の皺の八文字がくっつき、耳の先が尖る形になるなど祐乗と鑑るべき特色がよく示されている。

なお、本作には後藤一乗の甥で内弟子となり、江戸で宗家十六代後藤光晃にも指導を受けた後藤光正の折紙があり、それにはこの小柄には、もと光理の證文があり、明治初年に紛失したと記されている。 この内容が肯定されるような祐乗金紋の出来栄えであり、裏哺金の鑢仕立は光理のものと鑑せられる。」

後藤家初代祐乗は、永享十二年(1440年)生まれ、従来の彫技を集大成し格調ある後藤様式を確立、足利義光に仕え、近江国坂本郷を与えられ、御花園天皇からは法印の位を賜り、永正九年(1512年)七十三歳で没しています。

遺作は文化財、重要美術品に数多く指定されているものの、在銘作はありません。

後藤家はこの初代祐乗に始まり十七代典乗に至る幕末まで、室町幕府、織田信長、豊臣秀吉、徳川幕府と日本の彫金と財務に関し常に為政者に仕え、家彫りとして主流を形成し、宗家十七代にだけでなく分家ともに大いに繁栄したと伝えられています。

この小柄は、後藤家ならではの彫技と美しい金紋の倶利伽羅龍の作、室町期の作でありながら、傷みなく美しく現存する貴重な逸品です。

落とし桐箱入り