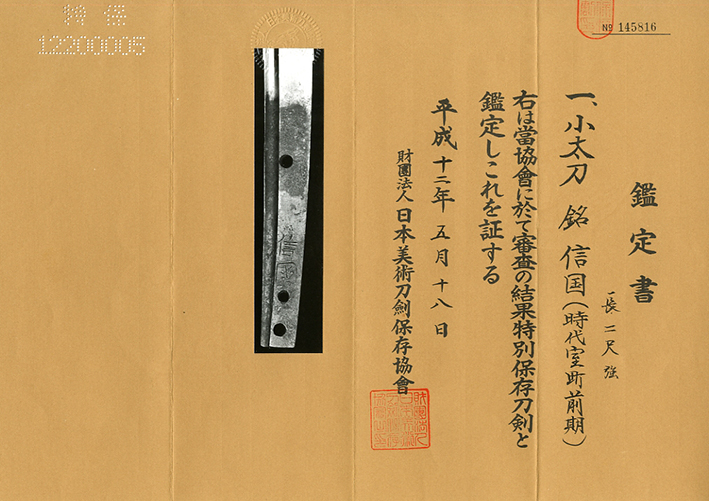

小太刀 信国

(のぶくに)

Kodachi:Nobukuni

古刀・山城 室町前期 拵え付き

特別保存刀剣鑑定書付き

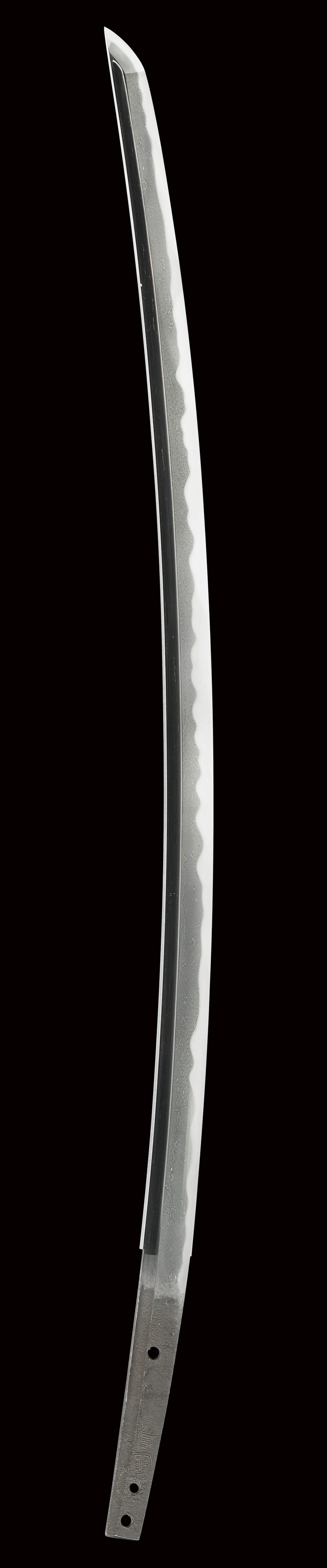

刃長:60.8(二尺一分弱) 反り:2.1 元幅:2.57

先幅:1.69 元重ね:0 先重ね:0.38 穴3

脇差拵え(全長90 幕末期 鞘 黒に鮫研ぎ出し鞘 金具類は銀の研磨地 笄、赤銅魚子地高彫僅かに金象嵌、龍図 柄 親鮫に金茶柄巻き 縁頭、他金具と同作 目貫、赤銅金色絵、二疋獅子図 鍔 鉄地木瓜形、腐らかし、小透 龍図)付き。

【コメント】

信国一派は、京鍛冶の名門で、初代信国は、了久信(了戒の子)の孫に当たり、相州貞宗にも学んでいます。その後南北朝末期頃に、代替わりの信国、更に室町初期には、左衛門尉信国や式部丞信国など、いわゆる応永信国が登場します。

作風は、初代には来風の直刃と、貞宗風の沸出来の湾れ刃があり、後代になると、互の目主体の乱れ刃が多くなります。また同派は、代々彫り物を得意としており、初代には簡素な彫りが多く、濃厚な作は応永信国に多く見られます。

本作は、信国の在銘太刀、僅かに磨り上がって寸法二尺一分弱、細身で上品な姿は、いわゆる小太刀として鍛刀された作で、鑑定書には『時代室町前期』とあります。

銘振りは、応永信国と呼ばれる左衛門尉や式部丞信国とは異なりますので、彼らと同時代か、やや後輩に当たる信国でしょう。

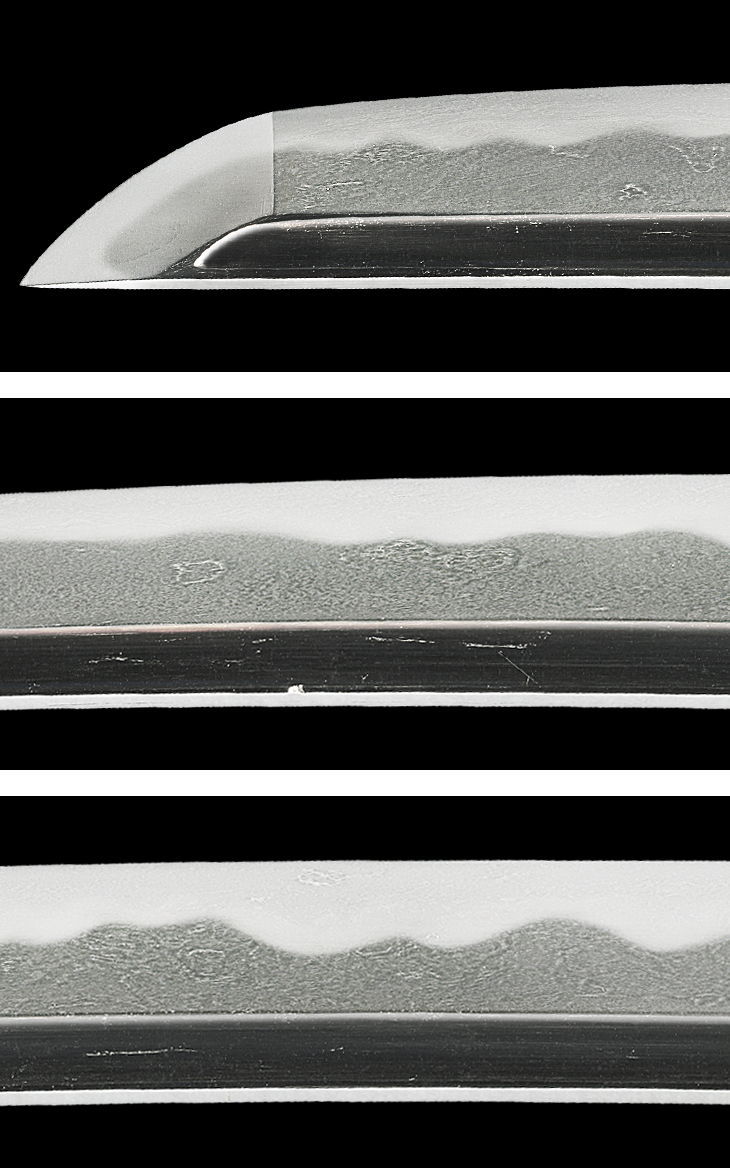

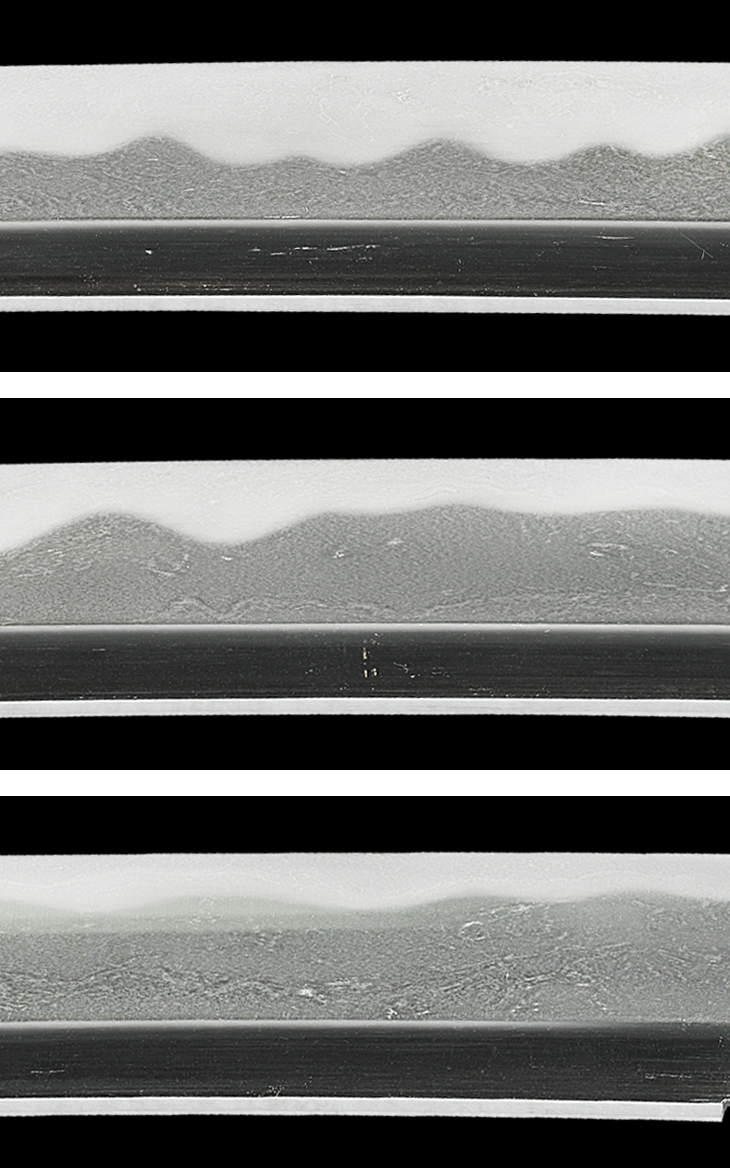

上品でしなやかな先反り深めのスタイル、互の目に小互の目、丁子心の刃を交えた出来は、一見、応永備前風ですが、応永杢ではなく、やや流れ心の肌で、刃沸が強く、丁子が目立たないのが見所です。

地刃に細かな鍛え肌もありますが、刃は総体的に健全で幕末期の外装付き、信国系の典型乱れ刃の作は、意外と出ませんので、お見逃しなく。

お買いものガイド