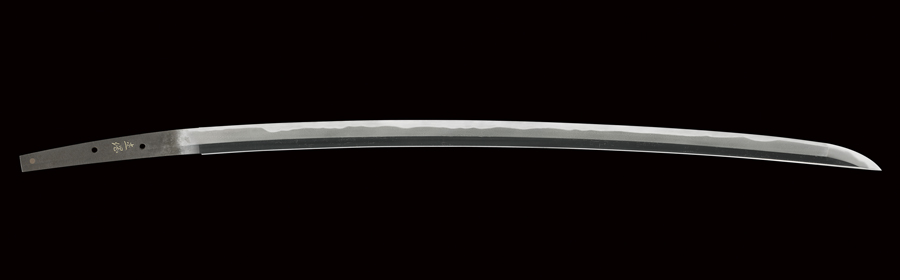

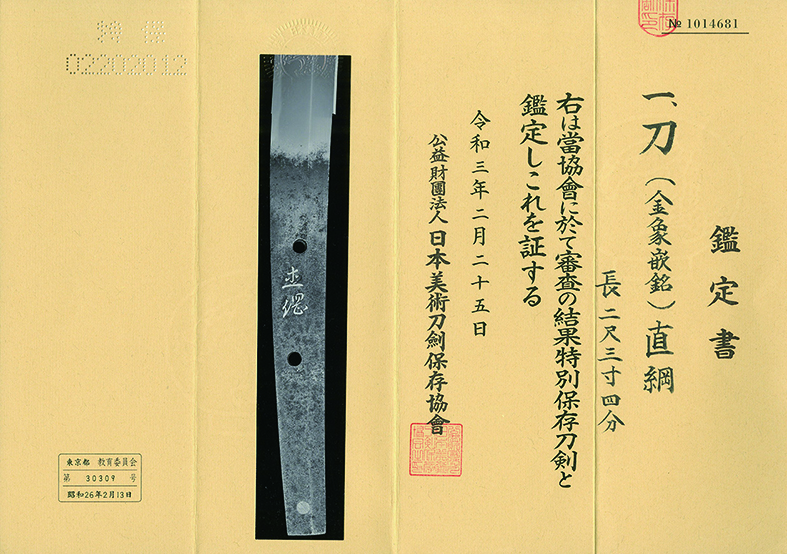

刀 (本阿弥光常による金象嵌銘)直綱(石州)

(なおつな)

Katana:Naotsuna

古刀・石見 南北朝中期

正宗十哲

特別保存刀剣鑑定書付き

探山先生鞘書き有り

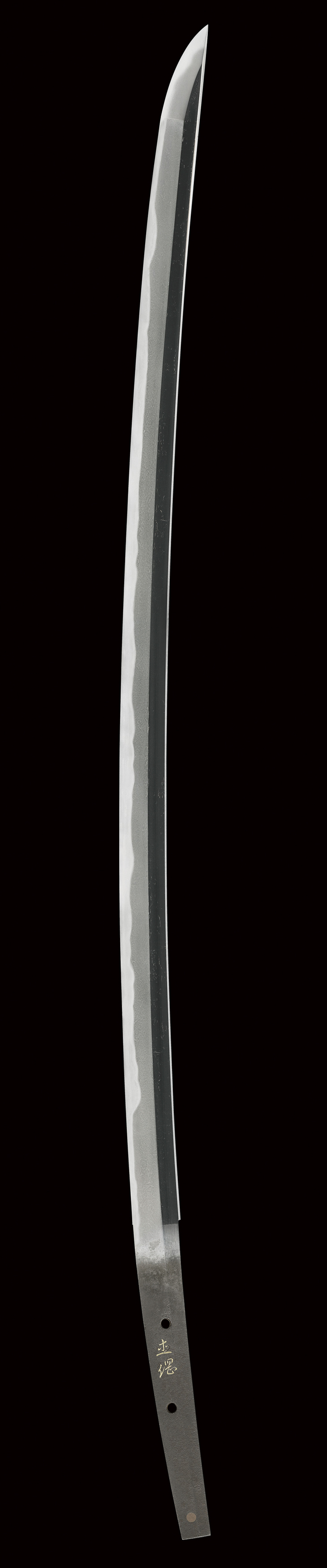

刃長:70.9(二尺三寸四分弱) 反り:1.6 元幅:2.88

先幅:2.31 元重ね:0.72 先重ね:0.48 穴3(内1埋)

【コメント】

中国山地という良質な砂鉄生産地域を持つ石見国では、古来より武器、輸出品としての刀を多く生産してきました。主な産地が島根県中部の山間にある出羽(いずわ)の地であり、ここで採れる出羽鋼は、兵庫県の千種鋼と比肩する和鋼、玉鋼の最高級銘柄です。

この地で鍛刀したのが、石州直綱一派、通説では『正宗十哲』とされる直綱を筆頭に、子に貞綱がいます。

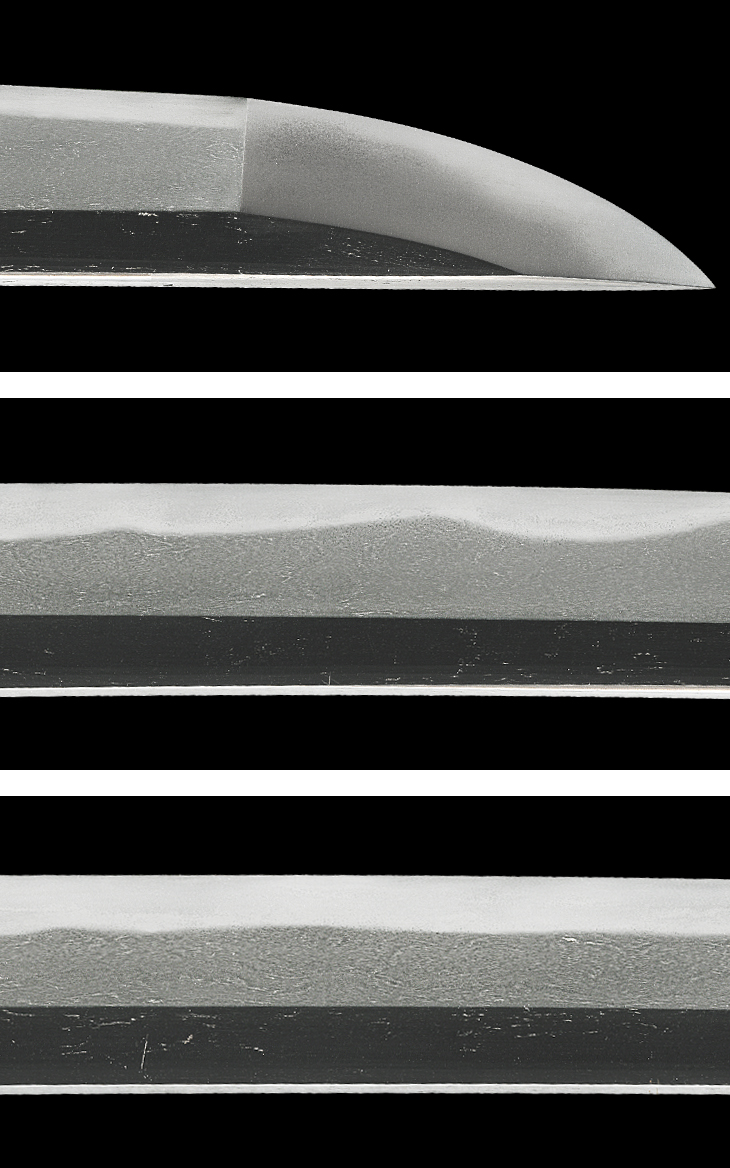

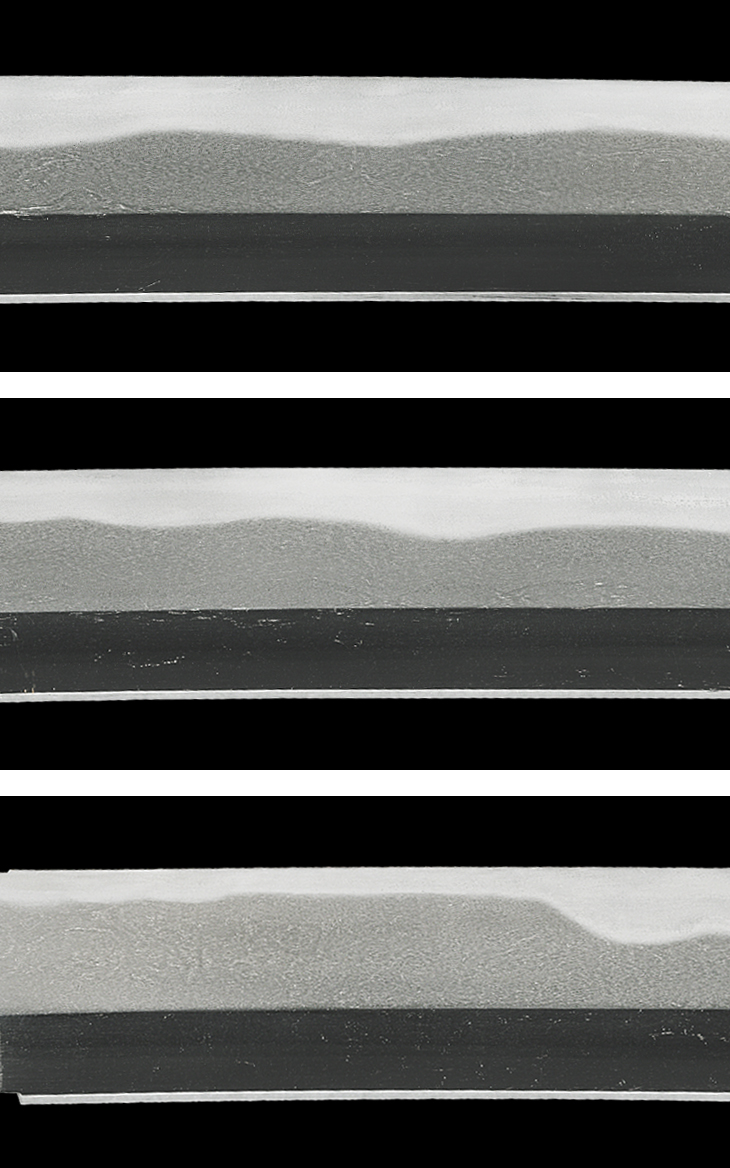

同派の作風は、互の目乱れを主体とし、小互の目、丁子、尖り風の刃、角張る刃、腰開きの刃等を交え、互の目が目立って連なる場合もままあり、地刃の沸が強く、刃中金筋、砂流し頻りに掛かるなど、南北朝期に最盛期を迎えていた相伝備前の覇気ある作風を得意とします。

本作は、大磨り上げ無銘ながら、金象嵌銘で『直綱』と極められた一振り、探山先生鞘書きには、『金象嵌銘は、本阿(花押)はないが、本阿弥家の手によるものであり、おそらく十二代光常であろう。』とあります。

通常、裏にも金象嵌で『本阿(花押)』と入れるはずですが、光常にはこの手の金象嵌があります。

光常は、本阿弥本家十二代当主で、十一代光温の孫に当たります。折紙は、寛文七年(一六六七)~元禄九年(一六九六)まで残されており、宝永七年(一七一〇)、六十八歳没。

本阿弥本家の折紙でも、十三代光忠までのものは、鑑定が厳格で信用が置けるため、『上折紙』と呼ばれ珍重されます。その光常が茎に金象嵌で極めを入れるわけですから、折紙よりも更に権威があります。古来より有識者の間では、『十三代光忠までの金象嵌銘は、在銘と同等である。』との見解もあります。

寸法二尺三寸四分弱、大切っ先やや鋭角となった勇壮な延文貞治姿、地景を伴って所々大模様にうねるように肌立つ地鉄、刃縁烈しく沸付き、刃中筋状の金筋、砂流しが頻りに掛かる焼き刃など、直綱の典型的な作域が存分に示された会心作です。

探山先生鞘書きにも、『同工の作風様式を明示する優品也。古伝は正に妥当である。』とあります。

本阿弥光常が太鼓判を押した石州直綱の典型作、地刃の沸の烈しい変化を堪能出来る逸品です。

お買いものガイド