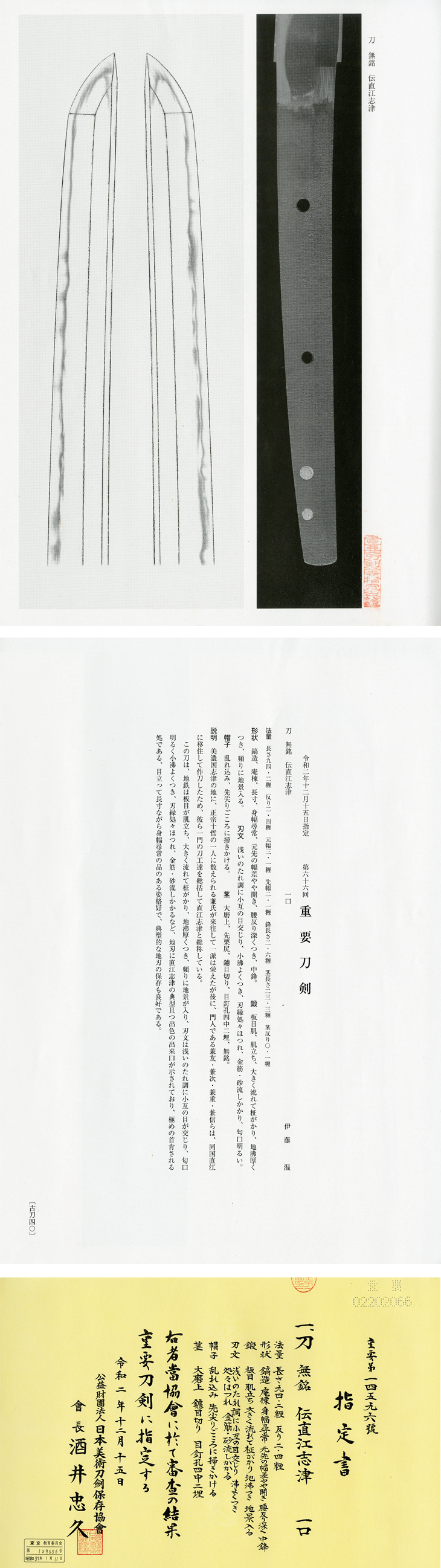

刀 無銘(伝直江志津)

(でんなおえしず)

Katana:Mumei(Den Naoe Shizu)

古刀・美濃 南北朝中期 古鞘書き有り

第六十六回重要刀剣指定品

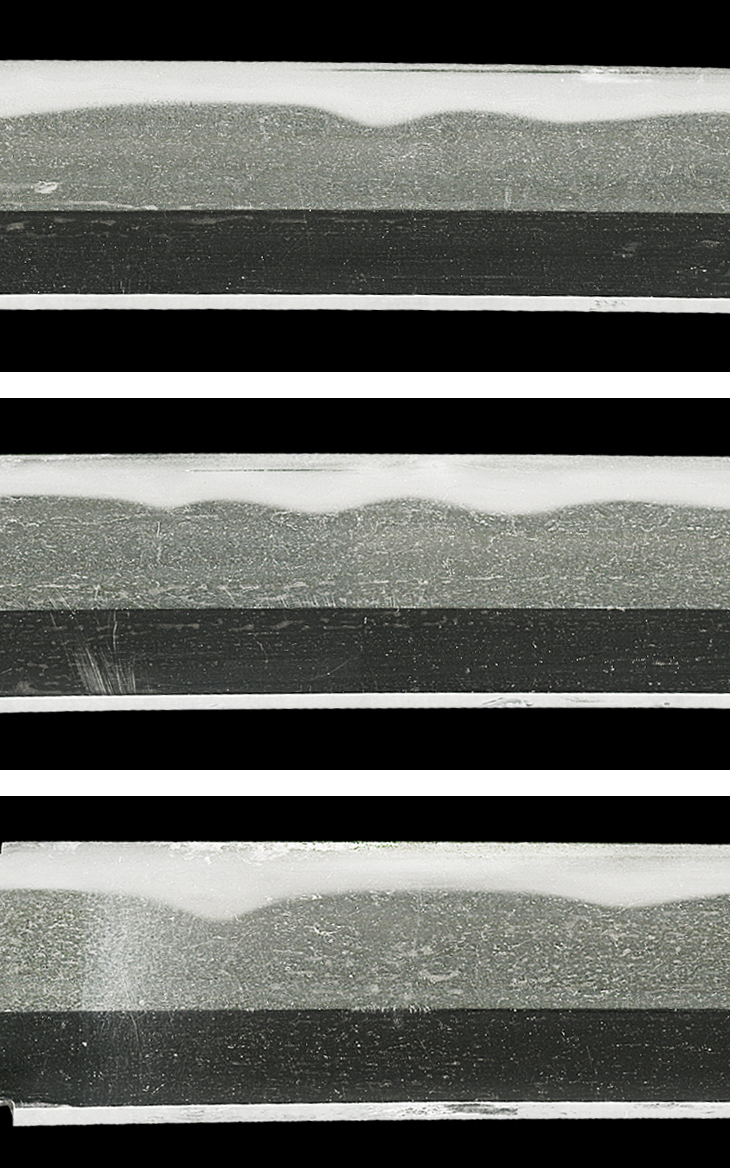

刃長:94.2(三尺一寸一分弱) 反り:2.4 元幅:3.22

先幅:2.40 元重ね:0.72 先重ね:0.46 穴4(内2埋)

【コメント】

直江志津(無銘)の重要刀剣、寸法三尺一寸一分弱、南北朝中期の同派典型作、これだけ長寸ながら、地刃に破綻の見られない素晴らしい逸品です。

美濃国には鎌倉最末期に大和国より手掻派の兼氏が来住し、志津(現岐阜県海津市南濃町志津)の地で一派を形成、相州正宗門人と伝わる兼氏は、この地で大和伝に相州伝を加味した美濃伝の基礎を築きました。兼氏死後、その門弟であった兼俊、兼友、兼延、兼次らが、志津から程近い直江(現養老郡養老町直江)の地に移住して鍛刀しました。この地で活躍した兼氏の門弟達を総称して、『直江志津』と呼びます。この頃は南北朝期の争乱、美濃国土岐氏の内紛等によって、刀剣の需要が急速に高まった時期、これらの特需に応えた一派は、大いに繁栄しました。

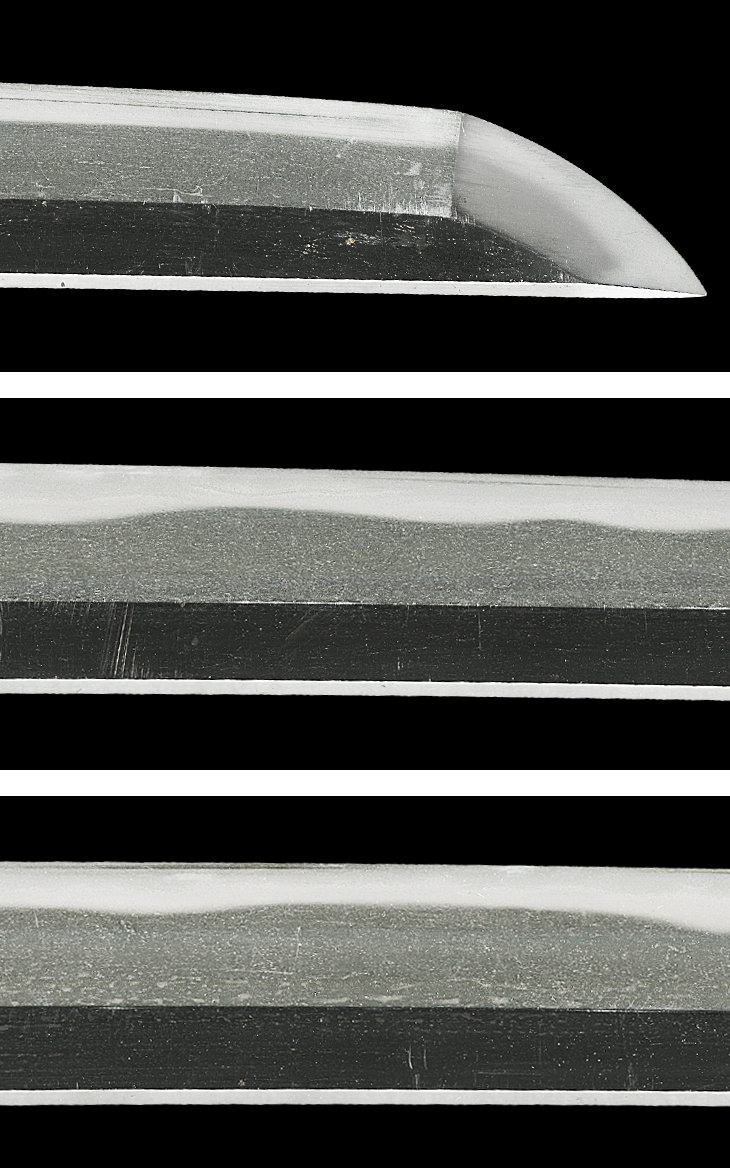

同派の作風は、師伝を良く継承しており、地鉄は板目に杢目を交えて流れ心に肌立つもの、小板目が流れ心に詰んだのものがあり、刃文は湾れ調に互の目、丁子、角張る刃、矢筈風の刃を交えて、刃中金筋、砂流し掛かり、匂い口の明るい刃を焼きます。仔細に見ると、焼き頭に丸みを帯びた小互の目、尖り刃の目立つ点が直江志津の特徴とも言えます。

本作は令和二年(二〇二〇)、第六十六回の重要刀剣指定品、大磨り上げ無銘ながら寸法三尺一寸一分弱、腰反り深く付いた勇壮な南北朝期の太刀姿で、元来は四尺を優に超える大太刀であったことが分かります。

小互の目乱れを主体に、湾れ、尖り風の刃、角張った刃を交えた刃文は、刃縁小沸良く付いて明るく締まり、ほつれ交じり、刃中小互の目足、葉入り、金筋、砂流し掛かる出来で、これだけ長寸ながら、焼き刃は元から先まで健全、染みるような箇所は皆無です。

現状江戸後期は下らない古鞘に入っており、鞘書きによると、古くは『美濃千手院』として伝来していたこと、代付け、文政五年九月(一八二二)、斬り手二木助市による試し斬りが成された旨が記されています。

今回直江志津として重要指定されたことによって、時代と格が更に上がったことになります。また裏の鞘尻近くに『上三番』とありますが、これは大名家等に伝わる下賜品、贈答品、献上品を収めておく箱の番号のことで、一から三番まであり、更に上、中、下に分けられていたものと考えられます。

現状サビ、ヒケ等がありますが、これだけの寸法、地刃の健全さから、この状態のまま重要に指定された激生ぶ品、ただこれだけの重量を支える古鞘の耐久性が不安ですので、白鞘を新調し、最上研磨を掛け、古鞘にはつなぎを入れて頂くのがベストかと思われます。ご希望であれば、研ぎ、白鞘等も弊社で承ります。

図譜には、『この刀は、地刃に直江志津の典型且つ出色の出来口が示されており、目立って長寸ながら、身幅尋常の品のある姿で、地刃の保存も良好である。』とあります。

これだけの名品、後世まで良い状態で伝えて頂きたいと思います。

お買いものガイド