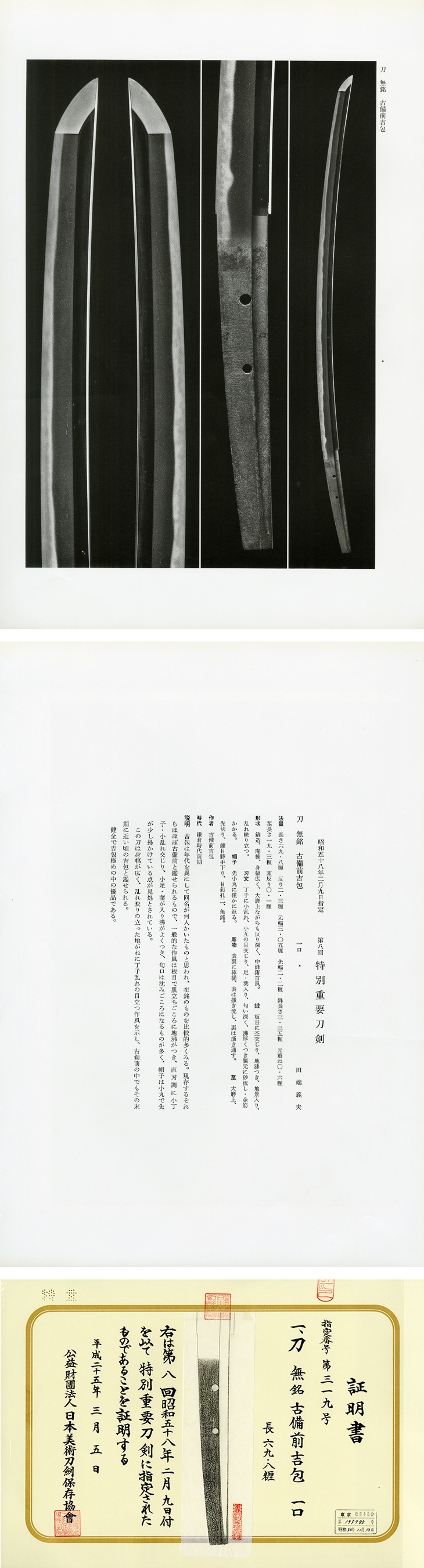

刀 古備前吉包(無銘)

(こびぜんよしかね)

Katana:Kobizen Yoshikane

古刀・備前 鎌倉前期 時代打刀拵え付き

第八回特別重要刀剣指定品

薫山先生及び探山先生鞘書き有り

『鑑刀日々抄』所載品

薩摩国島津家伝来品

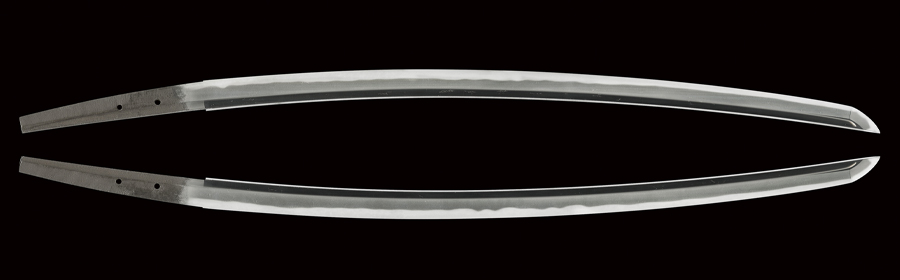

刃長:69.8(二尺三寸強) 反り:2.3 元幅:3.14

先幅:2.30 元重ね:0.71 先重ね:0.58 穴2

【コメント】

古備前吉包(無銘)の特別重要刀剣、無類の健全さを誇る鎌倉前期の豪壮な備前太刀、『鑑刀日々抄』所載品、薩摩国島津家に伝来した不朽の名刀です。

古備前とは、平安末期から鎌倉初期頃に掛けて備前の地に興った刀工群、及びその作刀の総称で、鎌倉中期頃までその活躍が見られます。三条宗近と同時代とされる友成、最も現存作の多い正恒を始め、信房、助包、吉包、恒光、真恒、利恒、『備前三平』と呼ばれる高平、包平、助平などがその代表工に挙げられます。

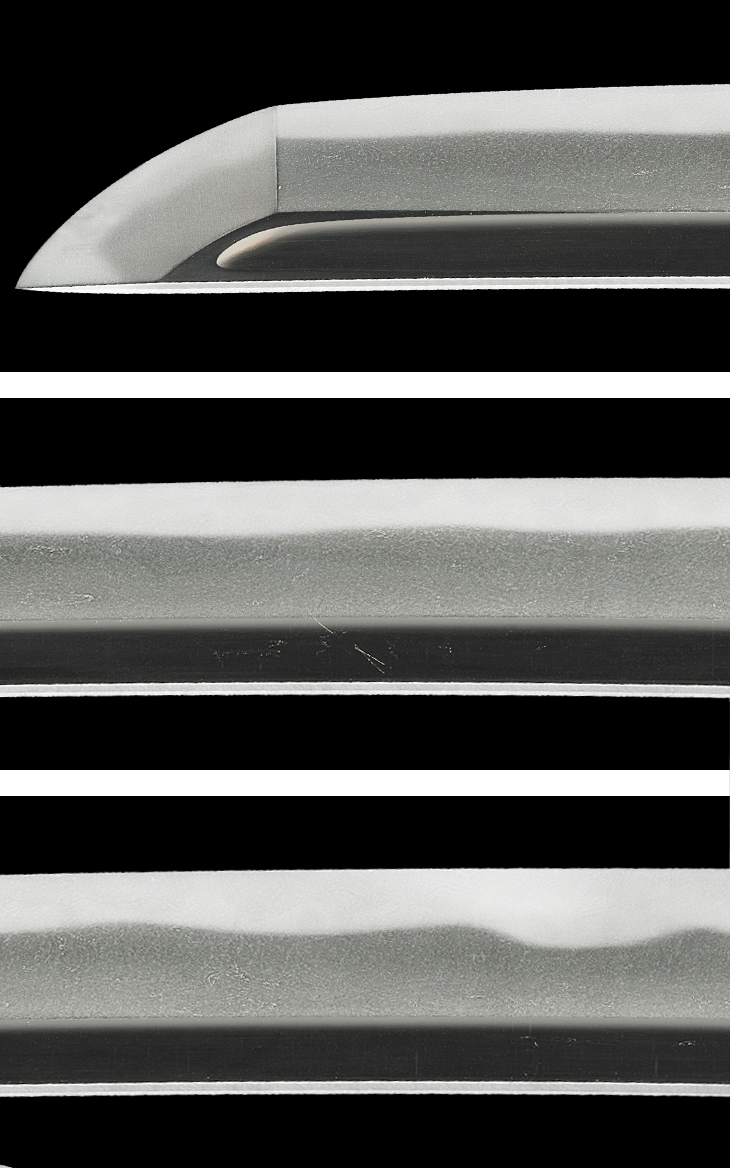

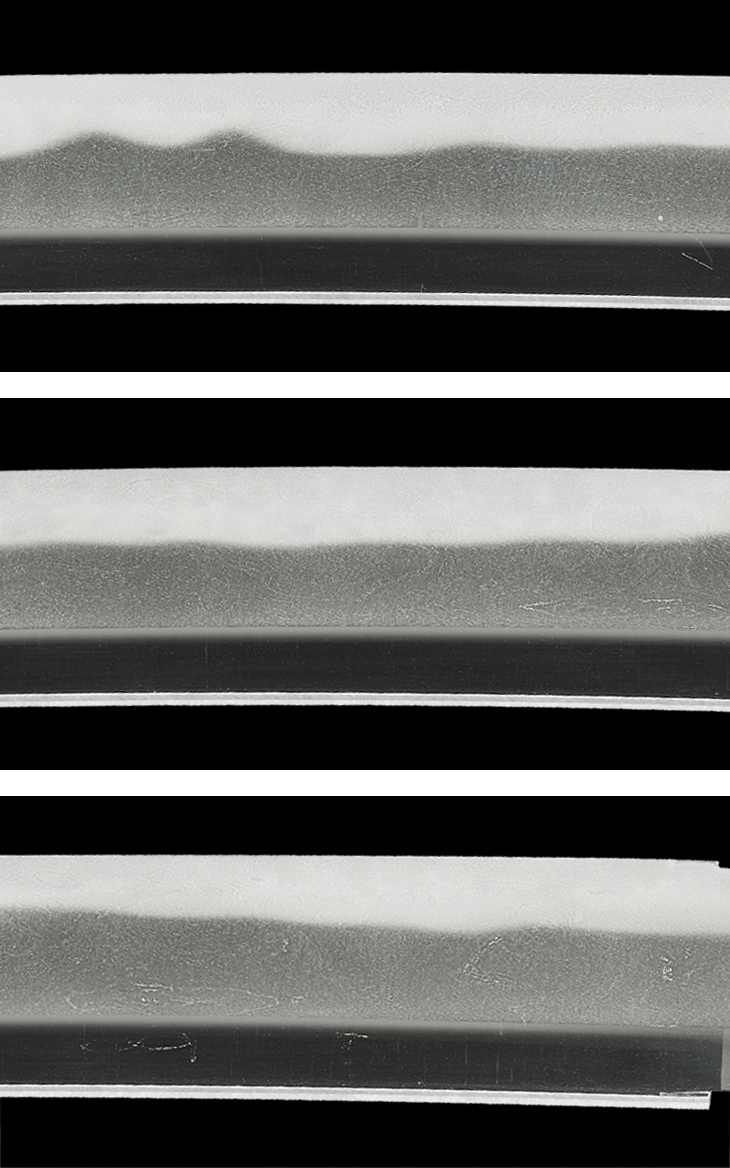

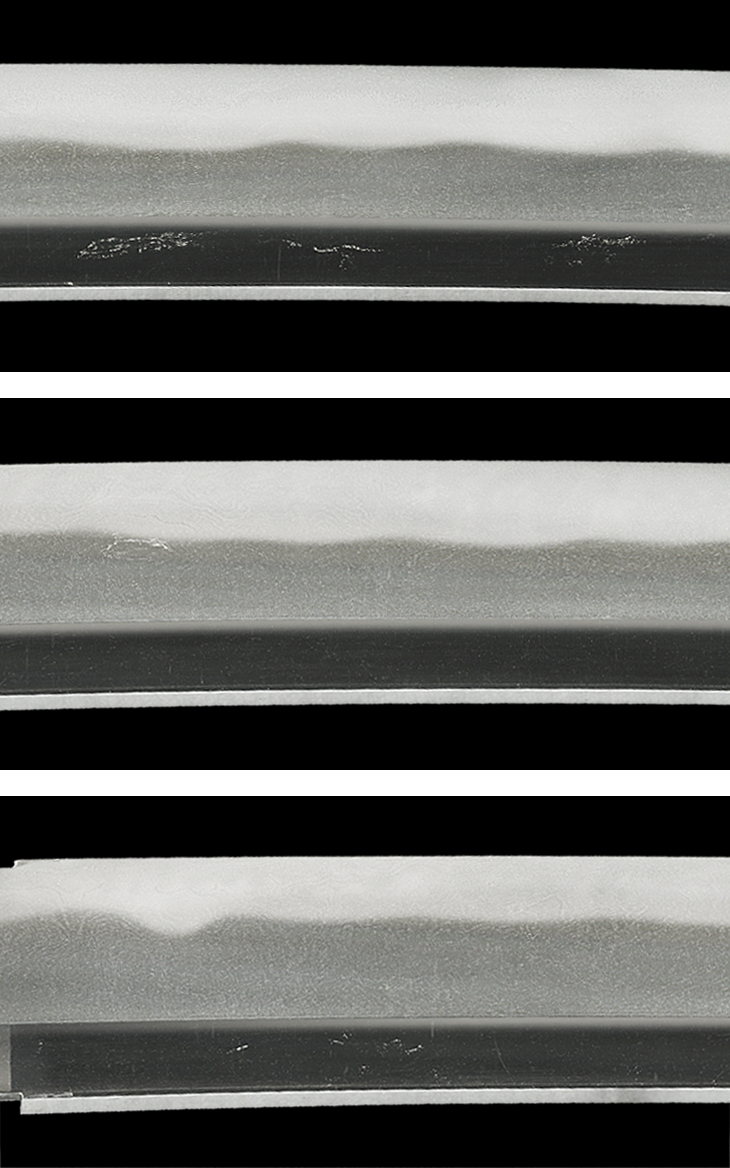

同派の一般的な作風は、腰反り高く踏ん張りがありながら、先へ行って伏せ気味となって小峰に結ぶ太刀姿、板目に細かな地景を交えて乱れ映り立つ鍛え、直刃か浅い湾れを基調とした焼き刃は、刃中小乱れ、小丁子、互の目を交えて、刃沸良く付き、刃中金筋、砂流し掛かる出来が大半で、華やかに乱れるものはほとんど見られません。

本作は大磨り上げ無銘ながら『古備前吉包』の極めが付された名品、昭和五十七年十二月(一九八二)、第二十九回の重要刀剣指定品で、それから僅か二ヶ月後の同五十八年二月(一九八三)には、第八回の特別重要刀剣に指定された最上の一振り、『時代鎌倉前期』とあります。

吉包は平安末期から鎌倉前期に掛けて活躍した同派の代表工で、旧御物の重要文化財を始め、重要文化財三振り、重要美術品六振り等々、数々の名作を世に送り出しています。

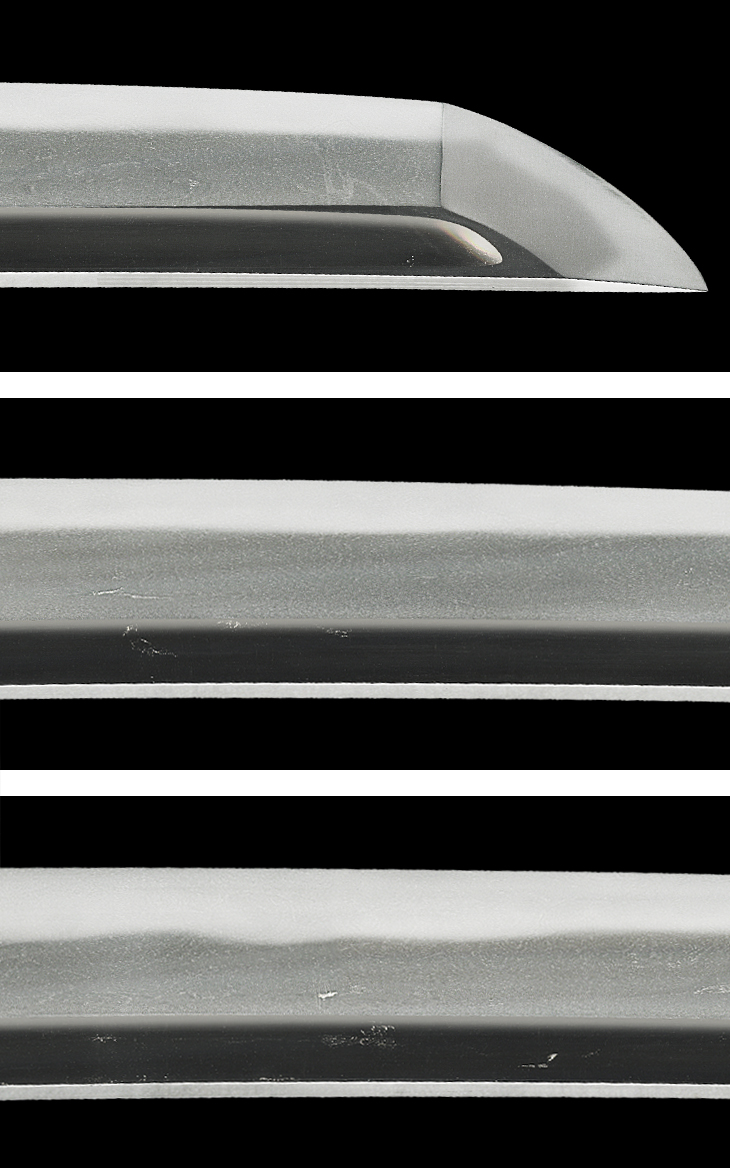

本作は寸法二尺三寸強、猪首切っ先で幅広、輪反り深い威風堂々たる姿は、常に見る吉包の細身で小切っ先の華奢な姿に直刃小乱れを焼いた作風とは異なります。図譜には、『吉包としても末期の作と鑑せられる。』とあります。

板目に杢目交じり、所々大模様に肌立つ地鉄は、地沸微塵に厚く付き、乱れ映り立ち、細かな地景繁く入っており、丁子乱れ密に詰まり、小乱れ、小丁子、小互の目を交えた焼き刃は、刃縁沸匂い深く、刃中小足、葉繁く入り、金筋、砂流し掛かるなど、素晴らしい地刃の冴えを示しています。

また本作は、重要及び特別重要図譜にもその名があるように、有名な歌手、田端義夫(一九一九~二〇一三)氏の所持刀であったことが知られています。同氏は三重県松阪市出身、太平洋戦争前から二十一世紀初め頃まで現役として活躍、愛称は『バタヤン』。刀剣類にも造詣が深く、コレクターとしてもかなり有名な人物です。

話によると、本作は同氏がハワイで入手した一振りで、以前から懇意な間柄であった探山先生の紹介で薫山先生に鑑定、鞘書きをお願いした所、『古備前吉包』と極めて下さったそうです。これが昭和五十三年十二月(一九七八)のこと。それ以降は、前述したように特別重要まで異例の出世を遂げています。

本作は薫山先生の『鑑刀日々抄(続二)』所載品、その中で、『本作は古備前としては身幅広く、切っ先やや詰まり、元来は長寸で反りの高い野太刀である。筆者が戦前に経眼した建長(一二四九~五六)年紀の底銘がある吉包大振りな二字銘の作に酷似しているので同作と極めたい。ハバキにある丸に十字紋からして、島津家伝来品であろう。』と述べています。同様のことが探山先生鞘書きにもあり、『剛気さと優雅な品格を併せ持つ名作也。』と結んでいます。

日刀保の審査基準によると、『特別重要刀剣は、重要刀剣の中で、更に一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、国認定の重要美術品の上位に相当すると判断されるもの、若しくは国指定の重要文化財に相当する価値があると考えられるもの。』としていることから、本作は無類の健全さと出来の良さを誇る重要文化財に相当する極上品であることが分かります。更に無銘であることを踏まえれば、地刃のレベルはこれ以上ない水準に達しているかと思います。

八百年の星霜を経て尚、これ程地刃が健全であることには驚くばかり、差し裏中央付近には、樋をまたぐようにズバッと刀疵も残されています。

見事な慶長磨り上げの茎と言い、サビ色と言い、全てが超一級品、これが重要文化財に比肩すると認められた古備前吉包、古備前としてこれ以上豪壮な作はないでしょう。由緒正しい島津家伝来品です。

お買いものガイド