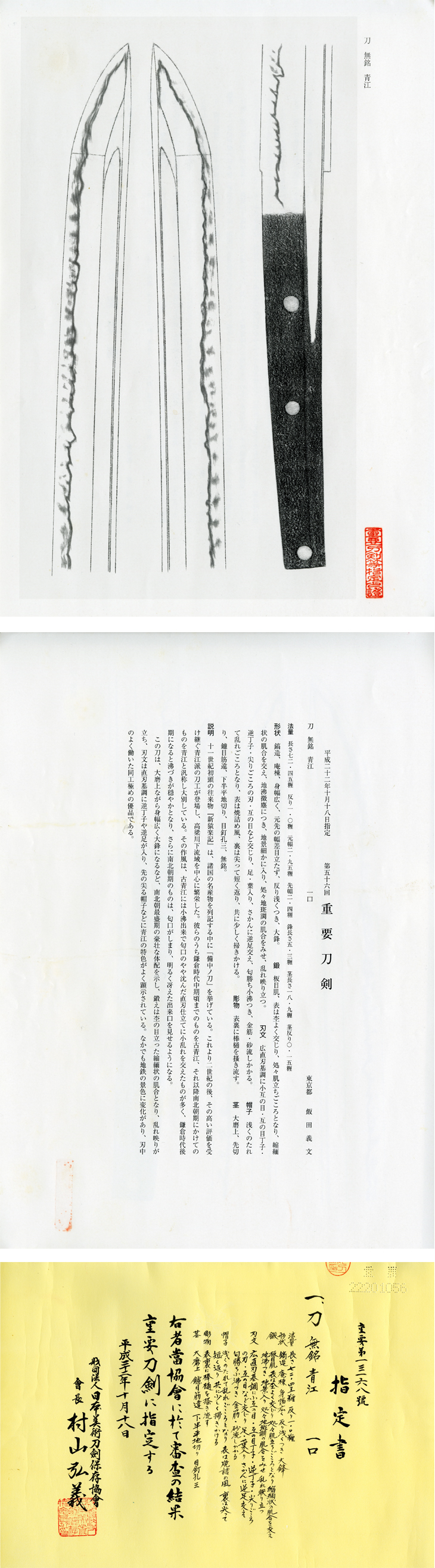

刀 青江(無銘)

(あおえ)

Katana:Aoe

古刀・備中 南北朝中期

第五十六回重要刀剣指定品

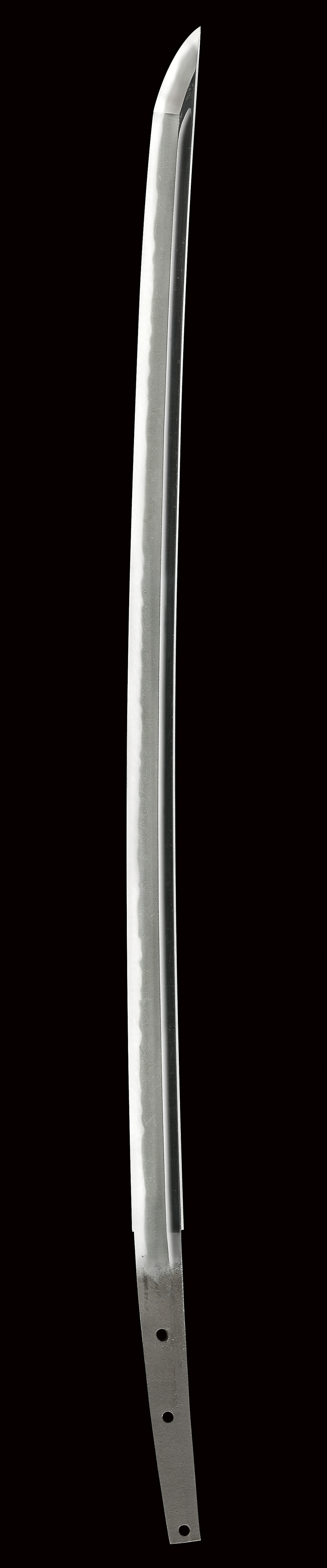

刃長:72.45(二尺三寸九分強) 反り:1.0 元幅:3.15

先幅:2.55 元重ね:0.74 先重ね:0.59 穴3

【コメント】

青江(無銘)の重要刀剣、南北朝中期に堂々たる造り込み、逆丁子交じりの刃は、この期に於ける同派の典型的な作域を顕示した名品です。

備中国に於いて、平安末期頃から室町期まで大いに栄えたのが青江派で、鎌倉中期頃までの作を『古青江』、それ以降南北朝末期までの作を『青江』と大別しており、『古青江』では守次、恒次、貞次、俊次、次忠、助次、『青江』では次直、次吉、吉次、直次らが代表工として挙げられます。

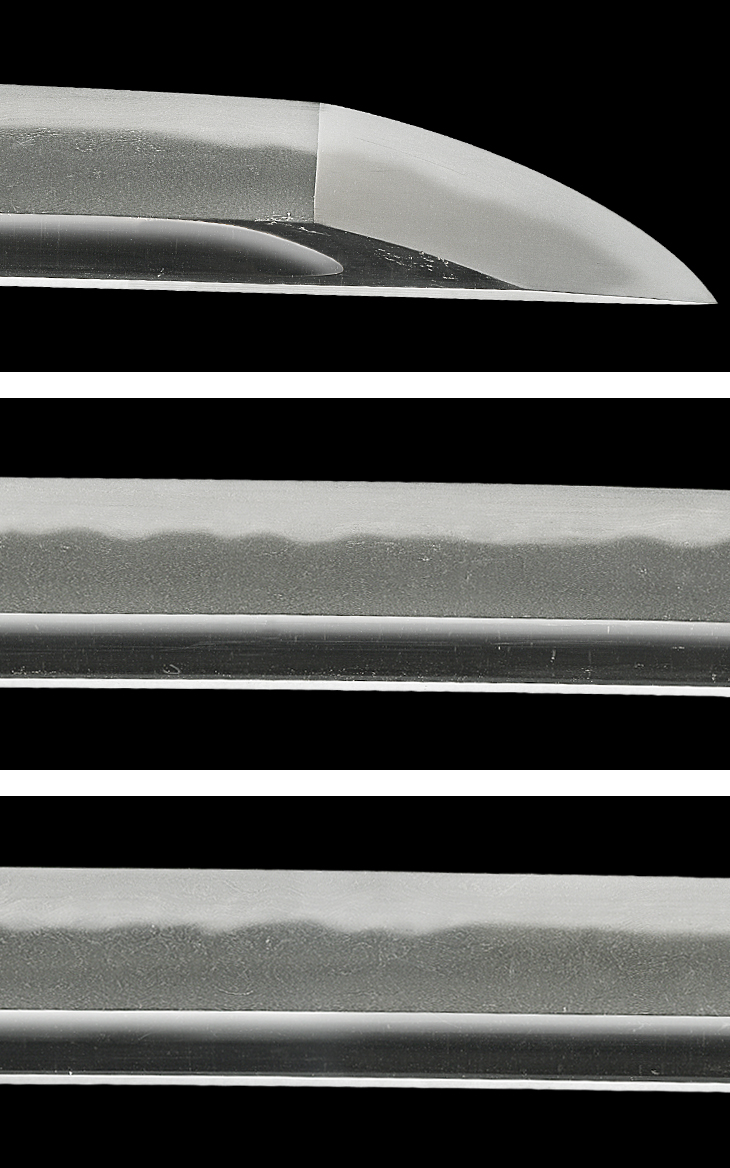

作風は、『古青江』は、刃沸強く、刃縁やや沈み勝ちの直刃に小乱れを交えた出来を主体としており、同時代の古備前に近い雰囲気があります。『青江』でも、最初は沸付きがやや穏やかになる程度で、南北朝初期頃になって、ようやく刃縁が締まって明るく冴えた匂い勝ちの直刃が見られるようになり、南北朝中期になると、逆足入る直刃、逆丁子乱れも見られるようになります。

鍛えには、チリチリと杢目立った縮緬肌、周りと比べて黒く澄んだ肌合いの澄み鉄、段映り、地斑映り、筋映りなど、特徴ある働きが見られ、同時代の長船元重や雲類に近いものもありますが、肌質は同派特有のものがあります。

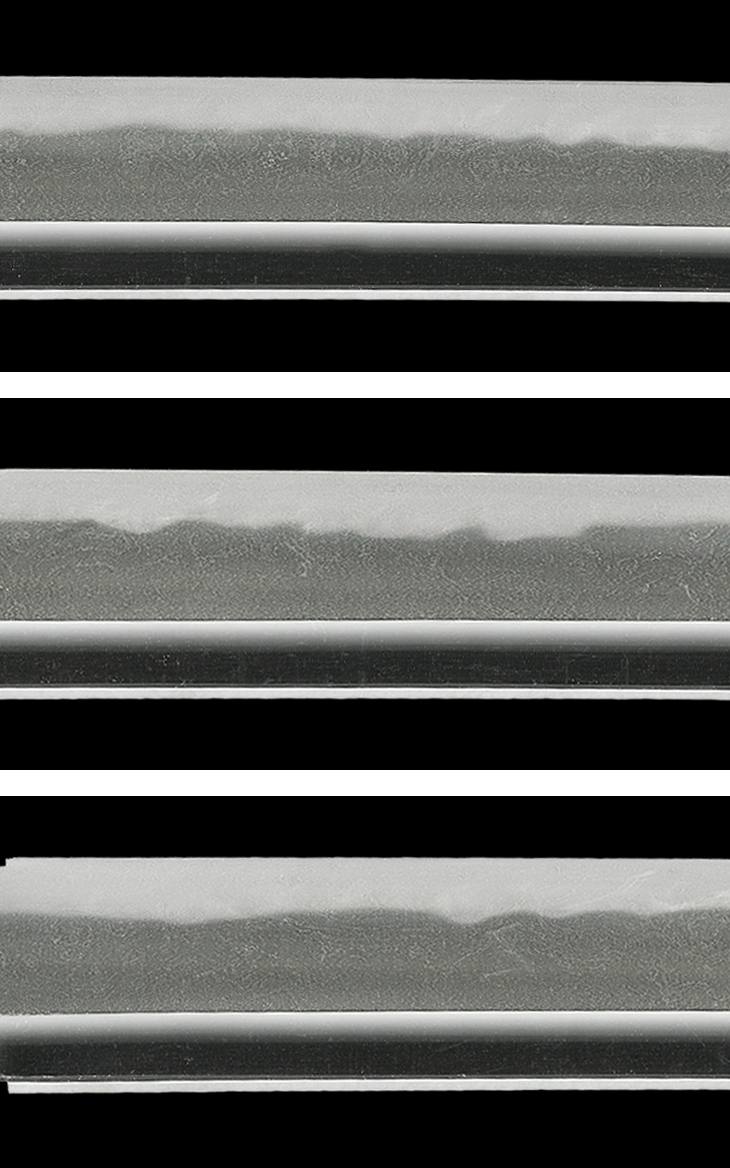

帽子は、湾れ込んで先尖り心に返るものが多く見られますが、中には重要美術品『名物にっかり青江』の如く、焼き深くほとんど一枚となって小丸に長く返るものもあります。

本作は平成二十二年(二〇一〇)、第五十六回の重要刀剣指定品、大磨り上げながら寸法二尺三寸九分強、切っ先力強く延び、反りやや浅め、元先身幅の差が無い豪壮な造り込みは、南北朝中期の典型的なスタイルです。

小板目に板目、杢目を交えて所々縮緬状に肌立つ地鉄は、地景繁く入り、地斑状の映り立ち、湾れ乱れ調で、互の目丁子、小互の目、尖り心の刃を交えた焼き刃は、総体的に逆掛かり、刃縁匂い勝ちに小沸付き、刃中葉、逆足良く入り、金筋、砂流し掛かる出来です。地刃も至って健やか、樋が入っていますが、しっかりとした重みがあります。

図譜には『この刀は、身幅広く大鋒になるなど、南北朝最盛期の豪壮な体配を示し、鍛えは杢の目立った縮緬状の肌合い、乱れ映り、直刃基調に逆丁子や逆足が入った刃文、先の尖る帽子など、青江の特色が良く顕示されている。中でも地鉄の景色に変化があり、刃中の良く働いた同工極めの優品である。』とあります。

この頃の青江には、細直刃調で小互の目、小湾れを交えた穏やかな作風もまま見受けますが、本作は焼き幅広く、刃中の働きも大変見応えがあります。

南北朝中期の青江鍛冶の作で、出来良い物をお探しならば是非お薦めです。

お買いものガイド