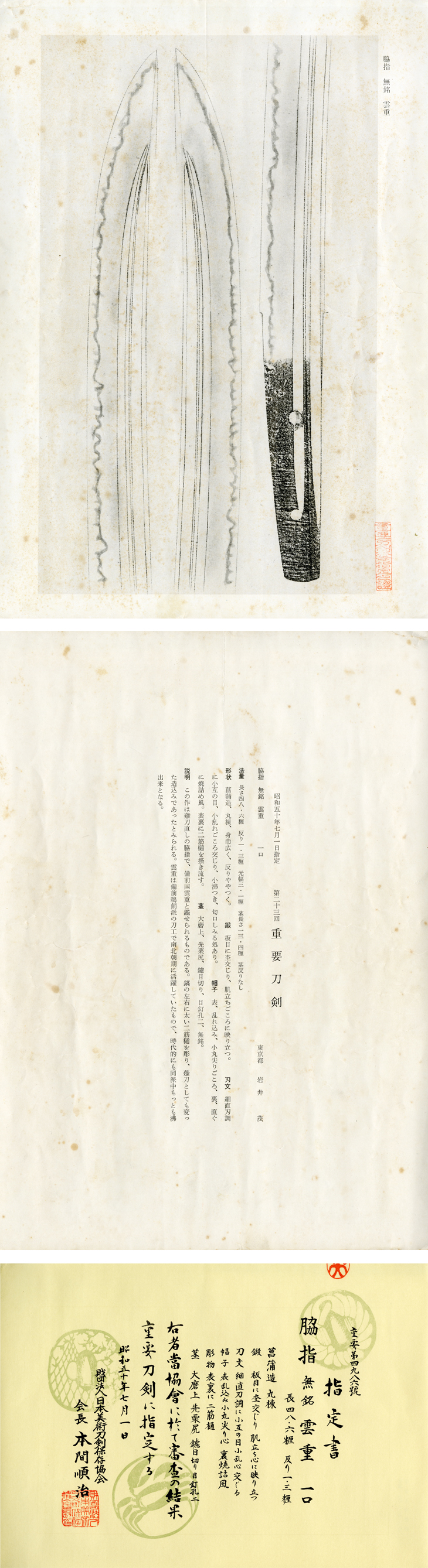

薙刀直し脇差し 雲重(無銘)

(うんじゅう)

Wakizashi:Unju(Mumei)

古刀・備前 南北朝中期 良業物

第二十三回重要刀剣指定品

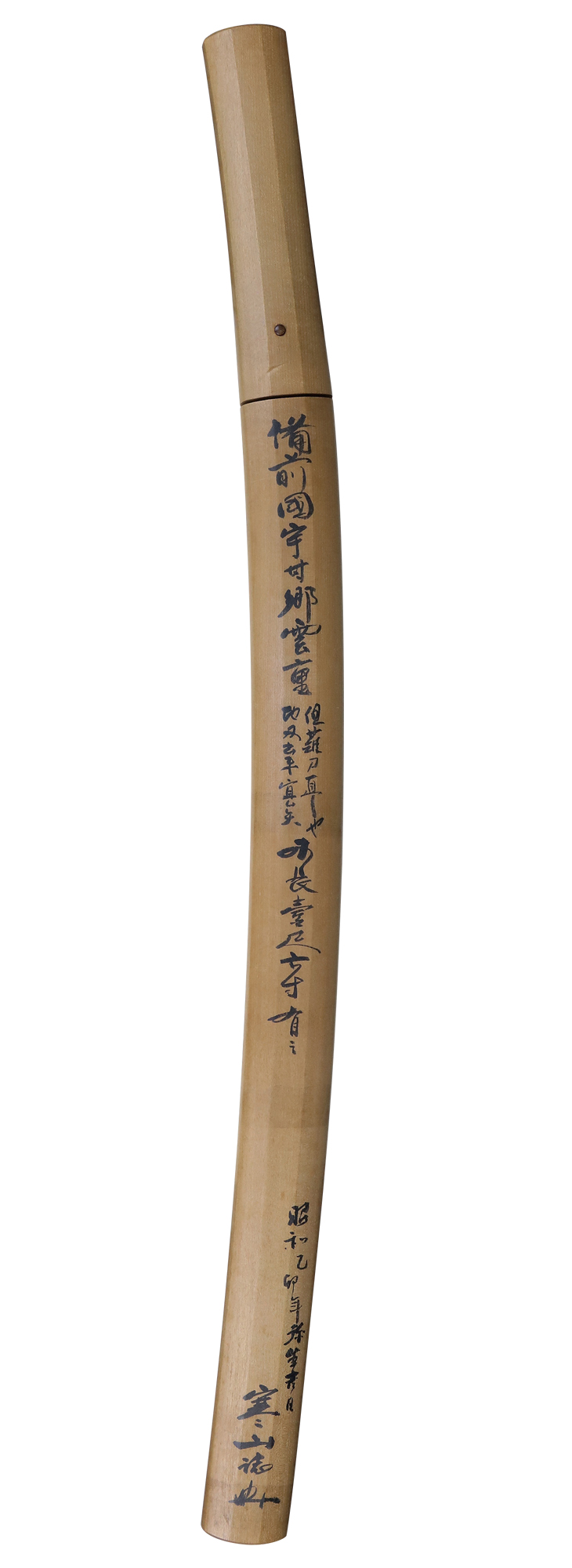

寒山先生鞘書き有り

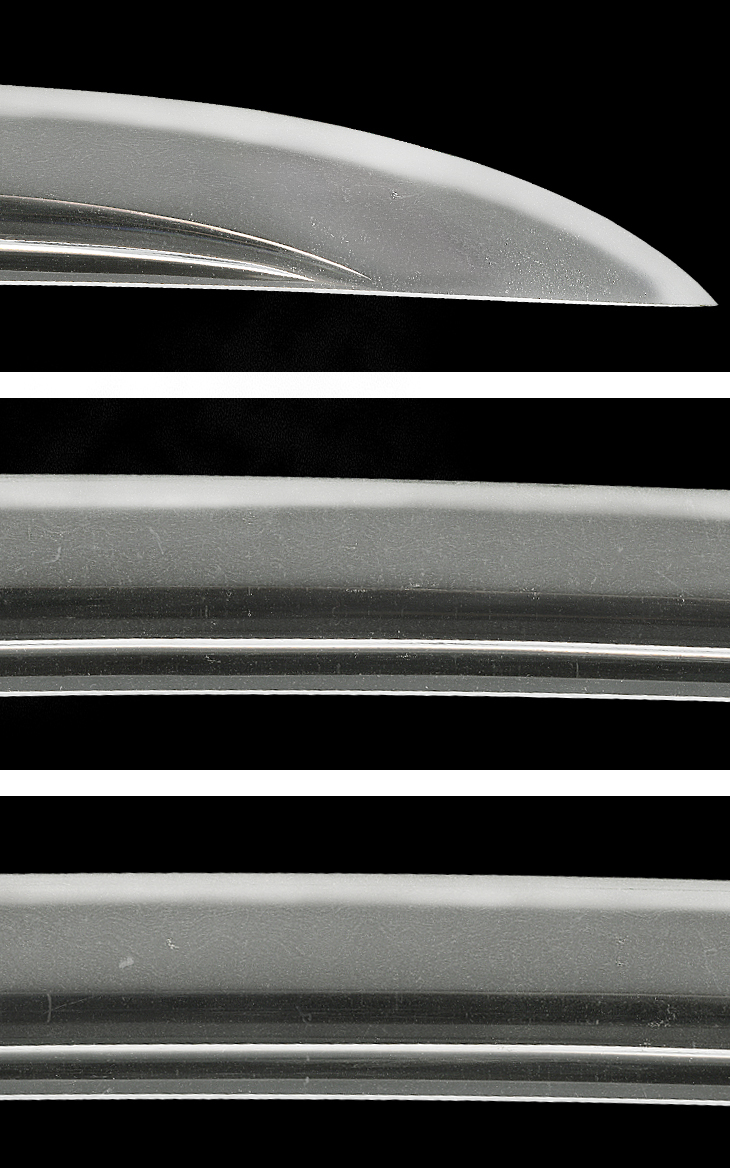

刃長:48.6(一尺六寸強) 反り:1.3 元幅:3.14 元重ね:0.66 穴2

【コメント】

雲重(無銘)の重要刀剣、南北朝中期の勇壮な薙刀直し脇差し、雲類代表工による見所多い典型作優品です。

雲生、雲次、雲重らの刀工は、鎌倉末期から南北朝期に掛けて、備前国宇甘(うかい)庄、現在の岡山市北区御津(みつ)付近で鍛刀したことから宇甘派、若しくは皆『雲』の字を通字としたことから『雲類』とも呼ばれ、備前鍛冶ながら、長船鍛冶とはその系統を異にする刀工集団です。

作風は、小板目良く詰み、直刃調で刃縁の締まる来風の出来と、直刃に逆掛かる刃を交えた青江風の出来の二様に大別され、地には地斑映りと呼ばれる、指で押したような斑(まだら)状の映りが出る作を多く見ますが、刃沸の強い作ではあまり目立ちません。また刃に金筋、砂流し、二重刃、帽子が強く掃き掛けるなど、大和風が強く出る作もあります。

鑢目が大筋違いとなるのは青江風、反りが輪(京)反りとなる点は来風、刀姿は雲生、雲次、雲重と時代が下がるに連れて次第に強くなり、南北朝中期の雲重になると、身幅広く切っ先の延びた豪壮なものが多く見られ、その頃最盛期であった相州伝の影響からか、刃沸が更に強くなる傾向があります。

本作は昭和五十年(一九七五)、第二十三回の重要刀剣指定品、大磨り上げ無銘の薙刀直し脇差しで、『雲重』と極められた一振りです。

雲重は、銘鑑等によると、雲生の子とも孫とも云われており、前述のようにその活躍期は南北朝中期、現存する年紀作には文和(一三五二~五六)、貞治(一三六二~六八)、応安(一三六八~七五)があります。

本作は寸法一尺六寸強、現在は脇差しスタイルに仕立て直してありますが、身幅しっかりとして、南北朝盛期の豪壮な薙刀の名残を未だ留めています。

板目に杢目、流れ肌を交えた精良な地鉄は、地景を交えて良く働いており、細直刃湾れ調で小互の目、小乱れを交えた焼き刃は、刃縁潤み勝ちとなり、刃中小足、葉入るなど、随所に雲類らしい特徴が良く示されています。

無銘脇差しは、無銘刀に比して審査基準が厳しくなる中、重要刀剣に指定されていることからも分かるように、保存状態は万全、大変見応えのある素晴らしい雲重です。

お買いものガイド