こちらの商品の価格はお電話またはメールにてお問い合わせ下さい

刀 無銘(伝兼光)

(でんかねみつ)

Katana:Mumei(Den Kanemitsu)

古刀・備前 南北朝中期

最上作 最上大業物 拵え付き

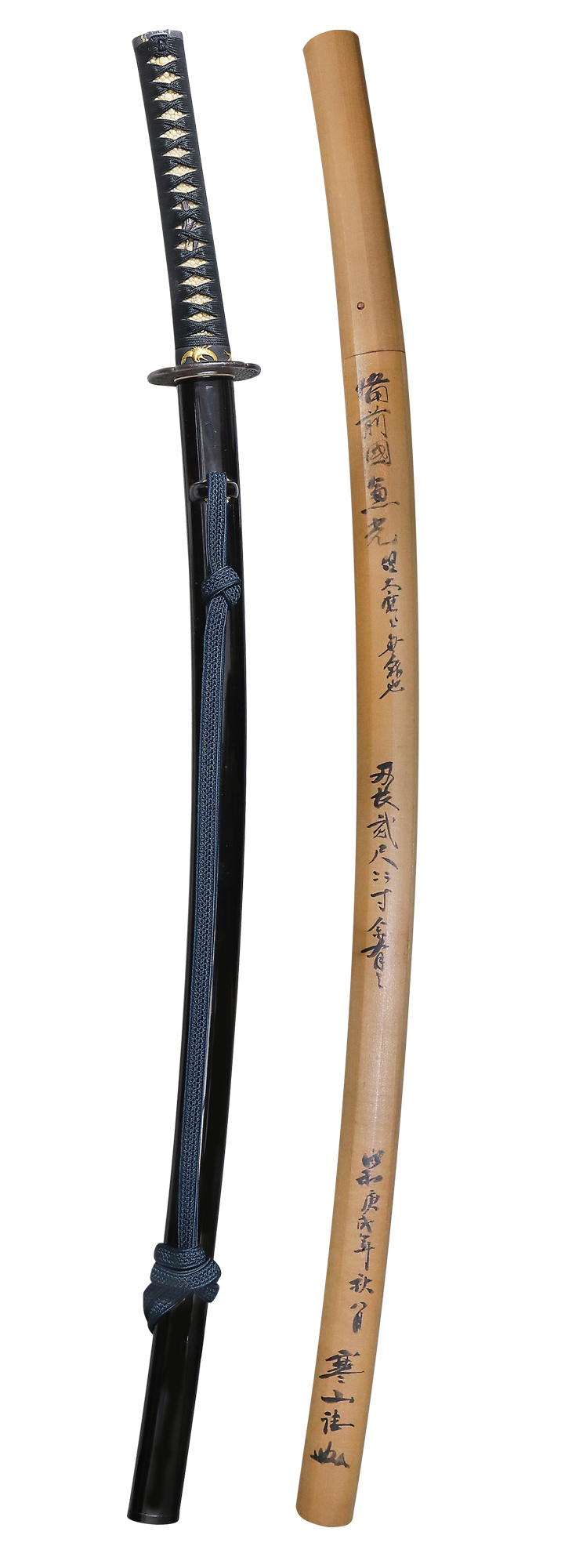

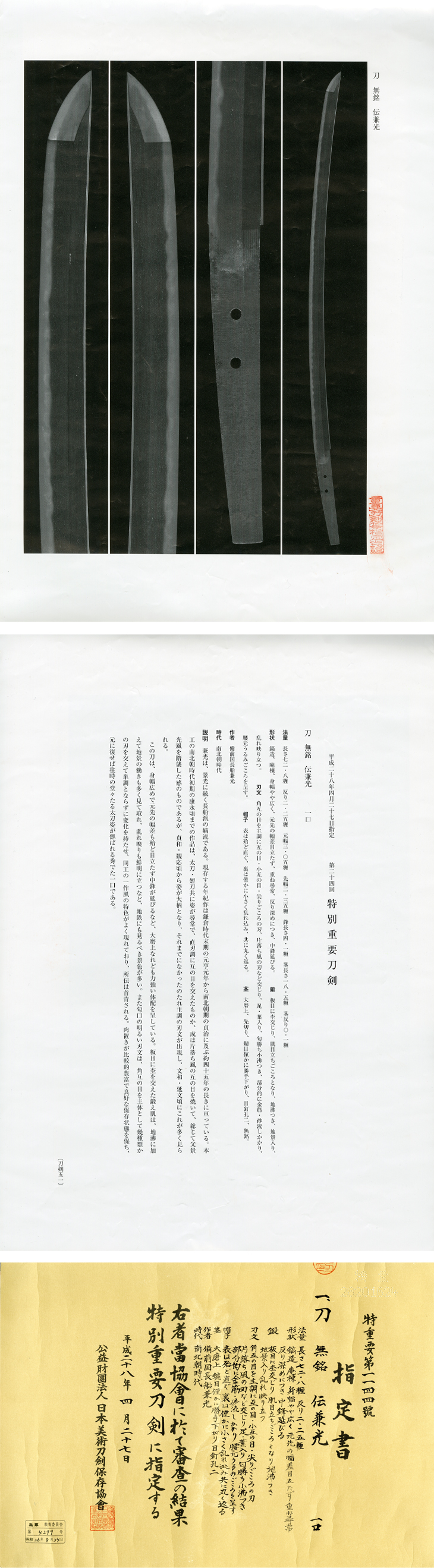

第二十四回特別重要刀剣指定品

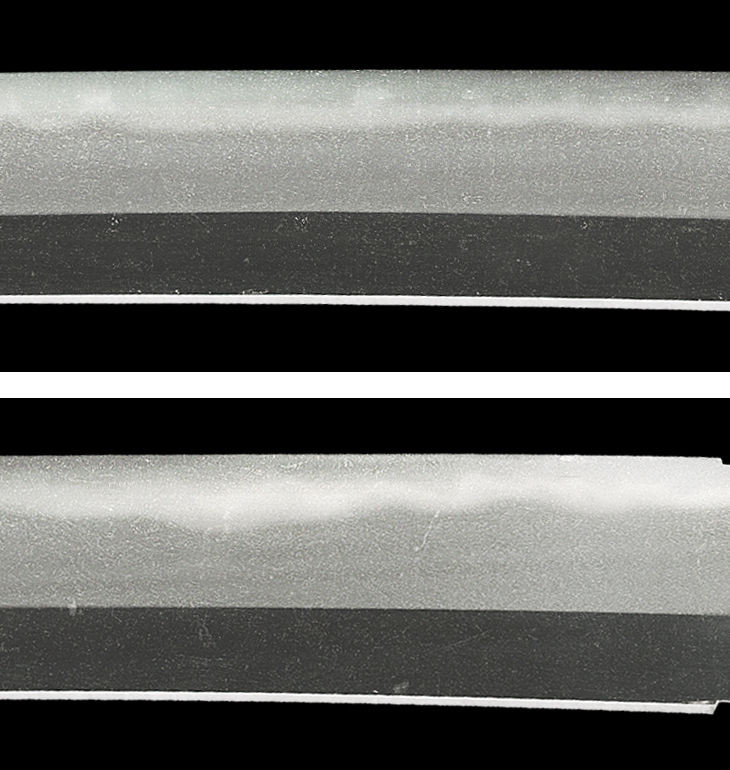

寒山先生鞘書き有り

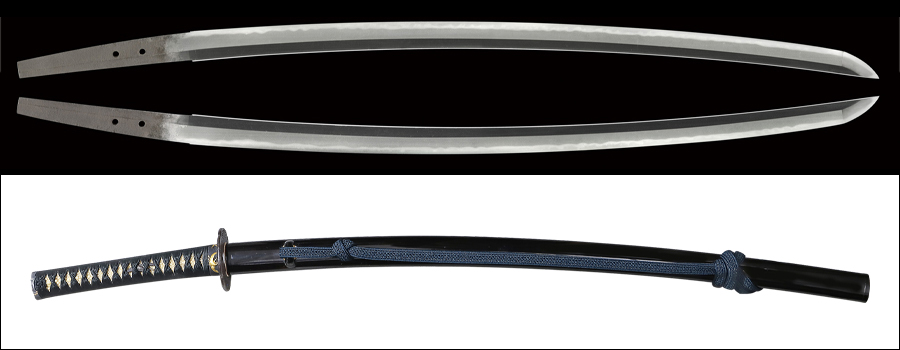

刃長:72.8(二尺四寸) 反り:2.25 元幅:3.22

先幅:2.44 元重ね:0.60 先重ね:0.48 穴2

上打ち刀拵え(近代作 全長1101 柄長22.5 鞘 黒の呂鞘 下げ緒鉄紺 しとどめ金 柄 親鮫に黒柄巻 縁頭、銘貞義花押 赤銅魚子地据紋象嵌色絵、鶴の図 目貫、赤銅容彫色絵、鶴の図 鍔 鉄地木瓜形透、紗綾文様透図 素銅に金着せ切羽)付き。

【コメント】

長船兼光の特別重要刀剣、古刀最上作にして最上大業物、重要文化財に勝るとも劣らない南北朝太刀、備前長船鍛冶の最高峰による傑出の一振りです。

兼光は、景光の嫡男で孫左衛門と称し、長船正系四代目としてその伝統を継承しつつ、『正宗十哲』にもその名が挙がるように、相州伝を巧みに取り入れた作風、いわゆる相伝備前鍛冶の祖として、長船長義と双璧を成す名工です。

重要文化財十二口、重要美術品十六口を数え、そうそうたる長船鍛冶の中にあって、名実共に最高峰鍛冶です。

年紀作に見る作刀期間は、鎌倉末期の元亨(一三二一~二四)から南北朝中期の貞治(一三六二~六八)頃までとしています。

その作風は、鎌倉末期から南北朝前期の康永(一三四二~四五)頃までは、太刀、短刀共に姿尋常で、刃文は直刃調に互の目、角互の目、片落ち互の目を主体に焼き、総体的に刃が逆掛かるなど、父景光の技を踏襲した出来が多く見られます。それ以降、貞和(一三四五~五〇)、観応(一三五〇~五二)辺りからは太刀、短刀共に姿も大柄となり、それまで見られなかった湾れ主調の刃文も見られるようになります。

また古来より最上大業物として、その斬れ味に於いても定評があり、『波遊ぎ』、『水神斬り』、『鉄砲斬り』、『雷斬り』、『兜割り』等々の号が付された作も多く現存しています。

本作は大磨り上げ無銘ながら、『伝兼光』と極められた一振り、昭和四十六年(一九七一)、第二十回の重要刀剣及び平成二十八年(二〇一六)、第二十四回の特別重要刀剣に指定された傑作です。

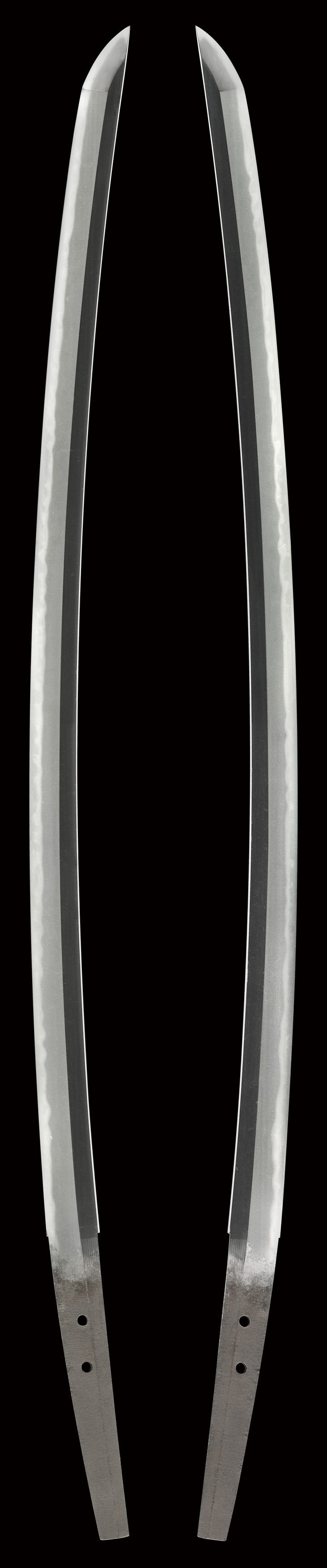

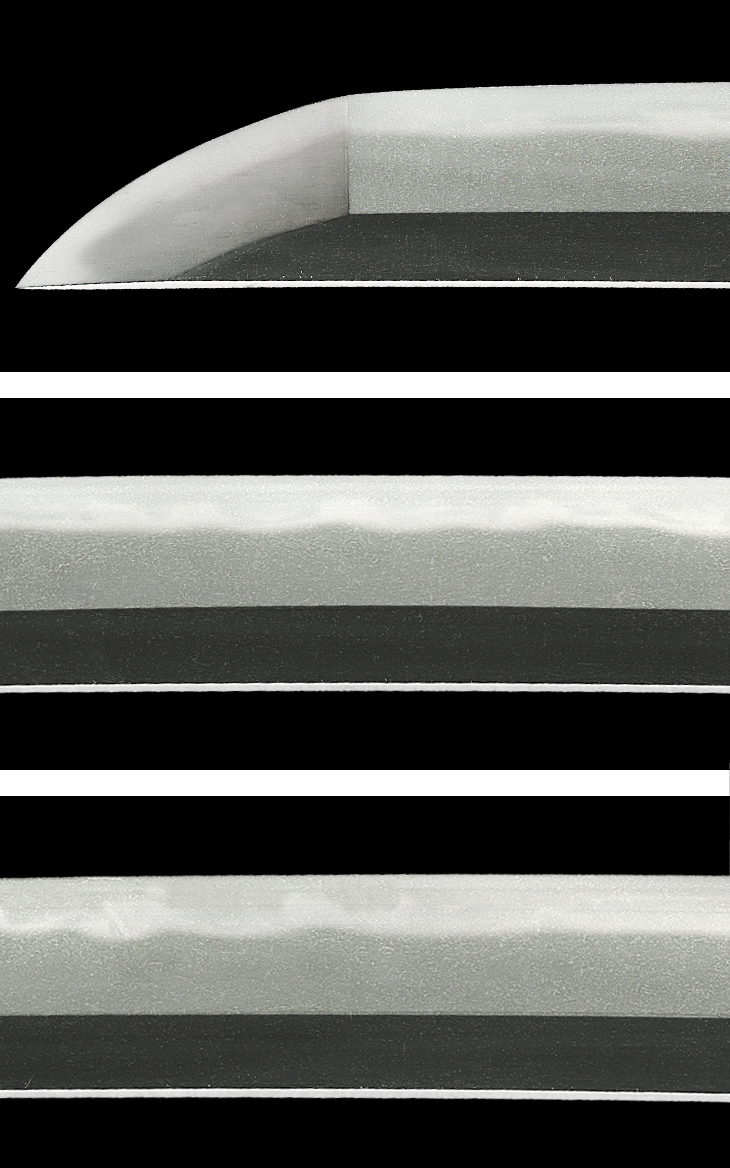

寸法二尺四寸弱、切っ先グッと伸びて、元先身幅の差が少ない豪壮な姿は、南北朝期の典型的なスタイルを示しており、元来は三尺を優に超える大太刀であったことが分かります。

地刃すこぶる健全で手持ちズシッとした重みがあり、南北朝期の刀とは思い難い重量感があります。

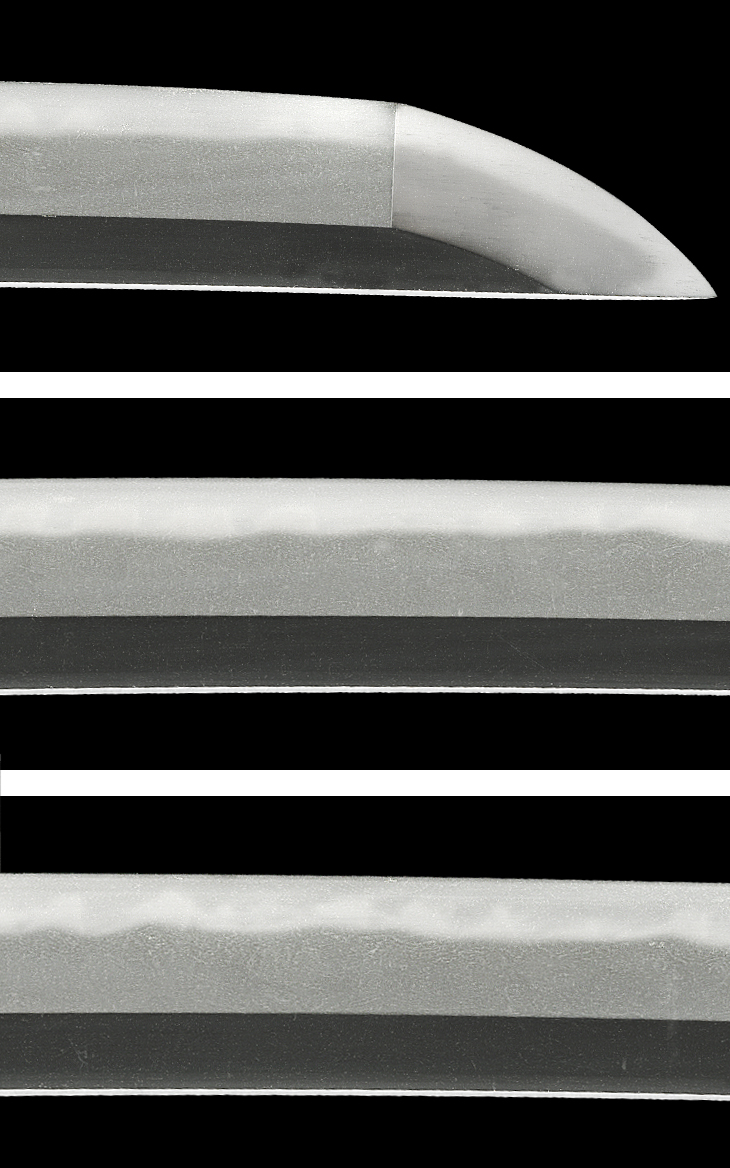

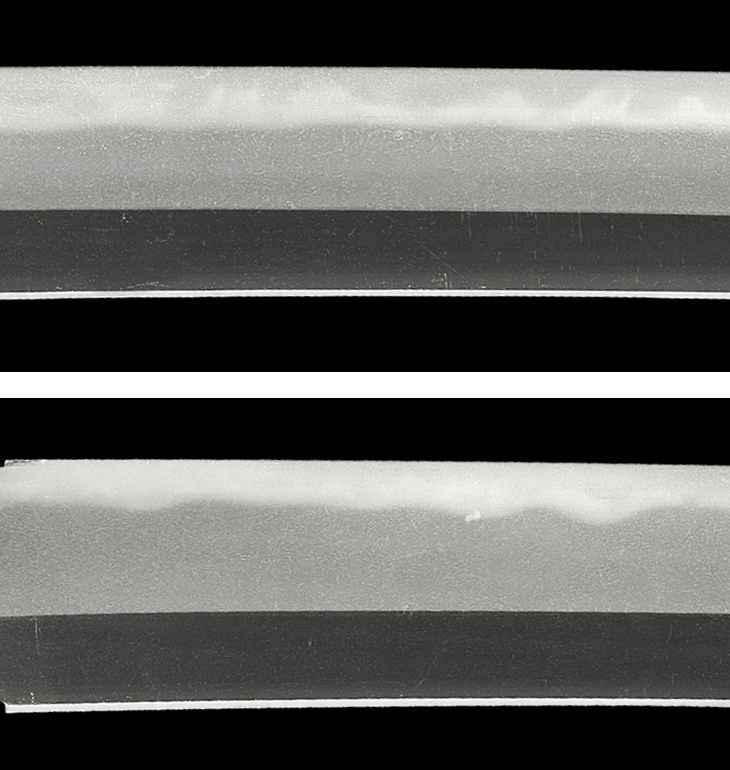

板目に杢目、流れ心の肌を交えて上品な肌立ちを見せる精良な地鉄は、細かな地景入り、乱れ映り鮮明に立ち、角互の目主体に小互の目、丁子風の刃、片落ち風の刃、箱掛かった刃、湾れを交えた焼き刃は、刃縁匂い勝ちに小沸付いて明るく冴え、刃中小足、葉入り、一部金筋、砂流し掛かる出来です。

図譜には、『この刀は、身幅広く元先の幅差も殆ど目立たず中鋒が延びるなど、大磨り上げながら力強い体配を呈しており、地景の働き、鮮明な乱れ映りなど、地鉄に見るべき景色が多い。刃縁の明るい刃文は、角互の目を主体に幾種類かの刃を交えて変化を持たせるなど、同工の特色が良く現れており、肉置き豊かで良好な保存状態を保ち、往時の堂々たる大太刀姿が偲ばれる秀でた一口である。』とあります。

一説によると、現存する古刀全体に占める備前物の割合が約六割、その内長船物が約七割と云われていますので、古刀の四割以上が長船物であるという計算になり、その最高峰が兼光であることは紛れもない事実です。

また日刀保の審査基準によると、『特別重要刀剣は、重要刀剣の中で、更に一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、国認定の重要美術品の上位に相当すると判断されるもの、若しくは国指定の重要文化財に相当する価値があると考えられるもの。』としています。更に言えば、無銘で特別重要になるには相当高い基準をクリアしなければなりませんので、合格した作に欠点は見当たりません。これで在銘なら重要文化財以上確定です。

近年稀に見る兼光の傑作、身震いする程の感動的な名刀の登場です。

こちらの商品の価格はお電話またはメールにてお問い合わせ下さい

お買いものガイド