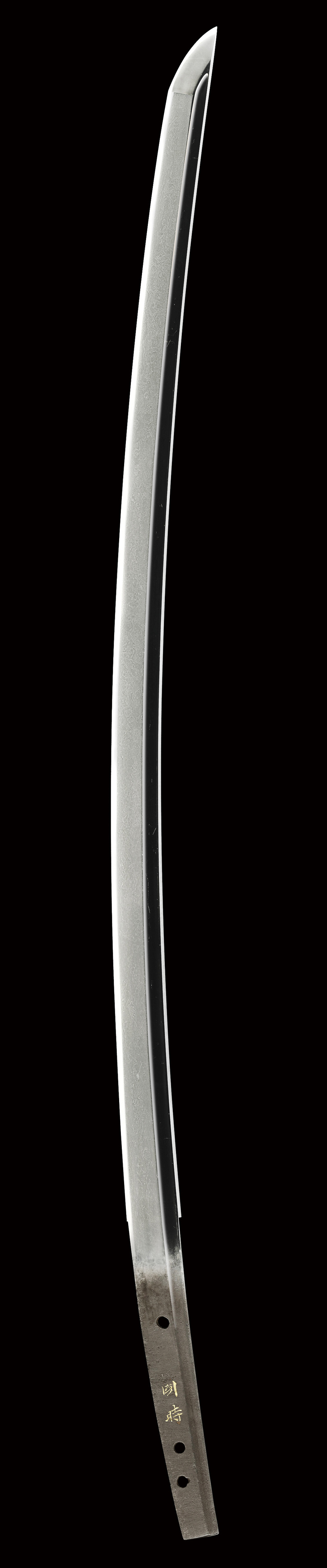

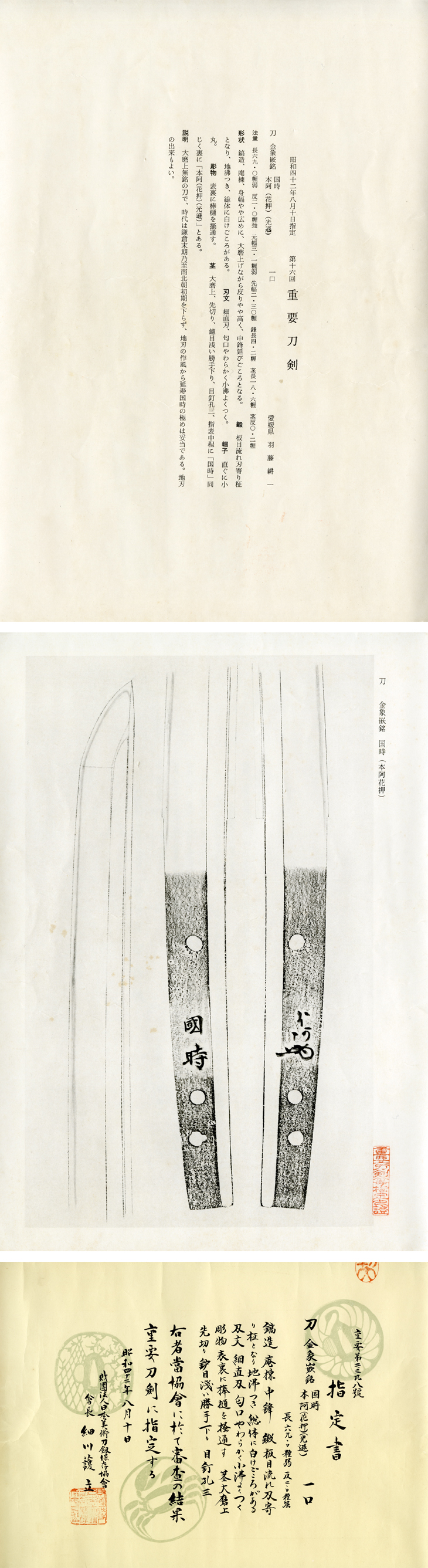

刀 (金象嵌銘)国時(延寿)

(くにとき)

本阿(花押)(光遜)

Katana:Kunitoki

古刀・肥後 鎌倉末期~南北朝初期

良業物 拵え付き

第十六回重要刀剣指定品(昭和四十二年)(一九六七)

刃長:69.0(二尺二寸八分弱) 反り:2.0 元幅:3.22

先幅:2.37 元重ね:0.66 先重ね:0.45 穴3

太刀拵え(近代作 全長100 鞘 茶の錦布張葵紋模様 石突、責金、一、二の足、口金、兜金、縁など総金具同作、素銅地金色絵、唐草文様図 太鼓革、革地桜模様 太鼓金桐紋図 太刀雄、四色 黒紫緑卯の花 柄 出鮫に金龍目貫 目釘金葵紋 鍔 赤銅地葵形四隅猪の目透、金色絵、大切羽込み)付き。

【コメント】

延寿国時の重要刀剣、本阿弥光遜による金象嵌極め、鎌倉末期~南北朝初期作、勇壮な姿を示した優品です。

肥後延寿派は、山城来国行の孫とされる国村を事実上の祖とし、鎌倉末期から南北朝期に掛けて大いに栄えました。南北朝期を下らない作を延寿、室町期以降の作を末延寿と総称しています。門下には国吉、国資(くにすけ)、国泰、国時、国信などがいます。

作風は、基本来風ですが、仔細に見ると、鍛えには小板目に柾目が交じり、強い沸映りではなく白け映りとなる点、刃文は直刃基調ながら刃中の働きが穏やかになる点、帽子も直調に丸く返りながらも、丸みが大きく返りが短い点などが同派の見所ともなっています。

本作は、昭和四十二年(一九六七)、第十六回の重要刀剣指定品、本阿弥光遜による『延寿国時』の金象嵌極めが付された優品です。

国時は、国村の弟とも子とも伝わる一派の代表工で、同銘が室町期まで続いています。

光遜は、大正~昭和前期の研ぎ師、鑑定家で、人間国宝研磨師小野光敬の師に当たり、『日本刀の掟と特徴』の著者としても有名です。明治十二年生まれ、本阿弥成善(琳雅)に弟子入りし、昭和三十年、『日本刀の掟と特徴』を出版、翌年死去。

本作は、図譜にもその記載があるように、鎌倉末期~南北朝初期作、寸法二尺二寸八分弱、切っ先力強く延び心、元先身幅の差が少ない勇壮なスタイルは、反り格好も良く、刀姿が大変美しいです。

国時は、生ぶ穴の上に大振りな銘を切りますが、現在は生ぶ穴も残っていないことを踏まえれば、元来は三尺近い長大な太刀であったことが分かります。

良く練られた地鉄には、地景がうねるように繁く入り、総体的に白けるような映り立ち、細直刃調の刃は、刃縁明るく冴え、僅かにほつれ掛かり、刃中小足、葉入っています。

図譜には、『この刀は、鎌倉末期乃至(ないし)南北朝初期は下らない作で、地刃の作風から、延寿国時の極めは妥当である。地刃の出来も良い。』とあります。

無銘延寿で、個銘まで入る作は貴重、付属の太刀拵えと共に、末永くお楽しみ頂ける優品です。

お買いものガイド